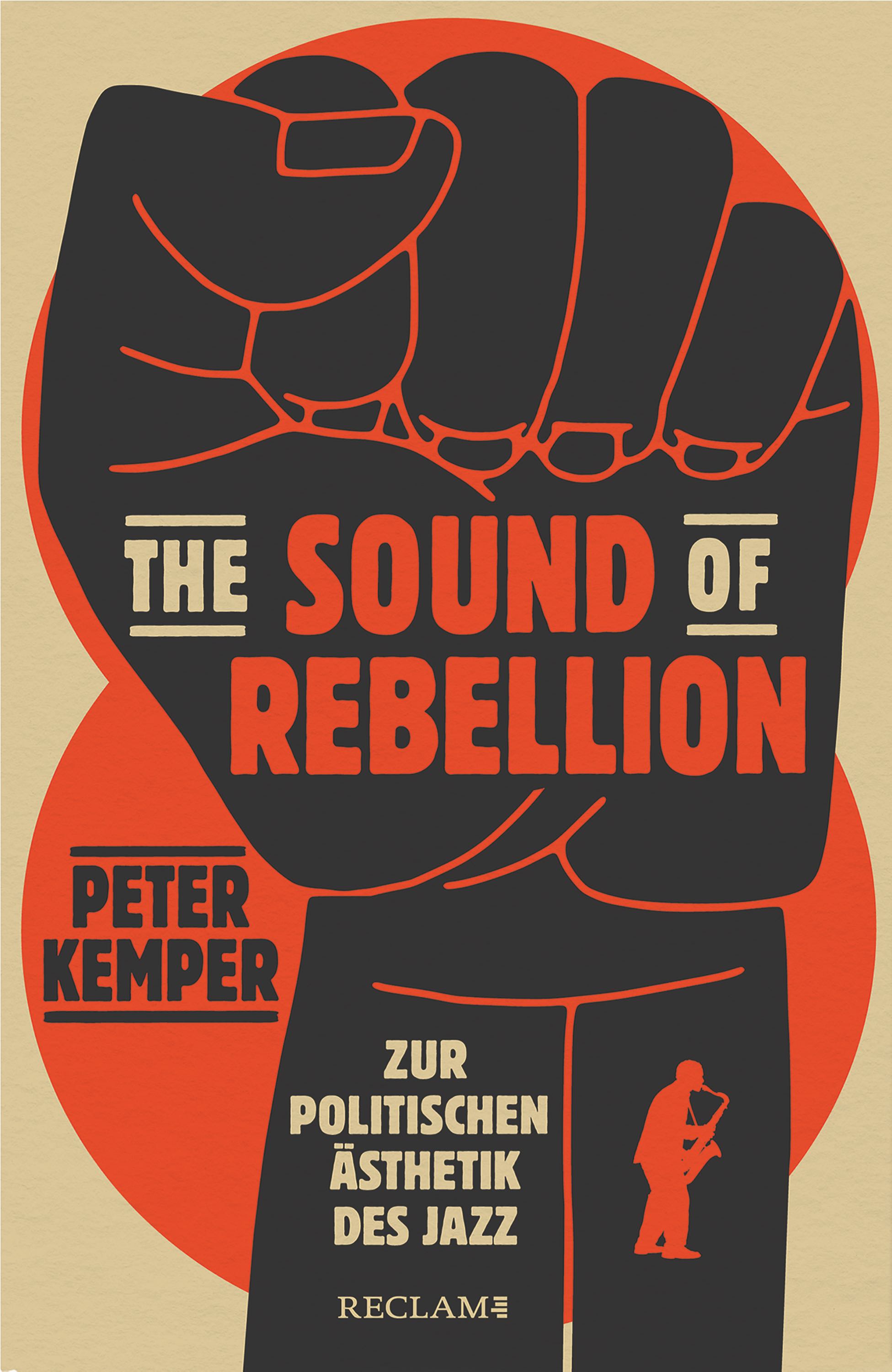

Peter Kemper

The Sound of Rebellion

Zur politischen Ästhetik des Jazz

752 S. 81 Abb.

Verlag Reclam, 2023. 38 Euro

ISBN: 978-3-15-011324-0

Das Bällebad. Vor ein paar Monaten bin ich mit Anton darin versunken. Es war sein Erster Geburtstag, in Kreuzberg (es gibt sicher auch in Deutschland Bällebäder, Herr Merz).

Die Zeit-Redakteurin Mariam Lau zum Beispiel hat neulich (Zeit No 41/2023) das Bällebad als eine Metapher in die politische Debatte eingeführt, als Sammlung „wohliger Floskeln“ in der Migrationspolitik, „in dem sich ausruhen kann, wer letztlich gar nichts tun will.“

Das Bällebad, das ist, zugegeben, eine sicher übertriebene Metapher in unserer kleinen Welt. Wo es doch nicht um politisches Handeln geht, sondern um Musik-, um Jazzhören.

Wo es andererseits aber doch vielen wohlig wird, so wohlig wie im Bällebad, wenn sie wahrnehmen, dass der Klang, den sie mögen, nicht nur als spannend & schön, sondern obendrein als „The Sound of Rebellion“ klassifiziert wird. Womit man durch Hören allein, gefühlt, auf der sicheren Seite steht.

Insofern erscheinen Lesungen des Autors aus diesem Band nicht nur im Buchladen, sondern auf dem Festival enjoy Jazz als absolut stimmig.

Sich an der „Widerständigkeit“ des Jazz (eine beliebte Formel dieser Tage, im Buch taucht sie dreimal auf) zu erfreuen - Beobachter von außen mögen den Kopf schütteln; für den eingespurten Jazzfan ist dies eine einer leichtesten Übungen in Dialektik.

„Klang der Rebellion“, der Pokal mit der Aufschrift mag einem bekannt vorkommen, er ist historisch gewandert. Die Beatles hatten ihn, zu ihrer Hamburger Zeit, ein Jahrzehnt zuvor Bill Haley, später The Clash und wer nicht sonst alles…

Zuverlässig und am langlebigsten verbindet sich das Image aber mit dem Jazz, zu weiten Teilen seiner Geschichte, im Grunde seit 120 Jahren, seit seinem Aufkommen - nicht nur! - in New Orleans.

Auf hunderten Seiten hat Peter Kemper Fundstücke dazu gesammelt, ein vermutlich vollständiges und je Quelle ausführlich beschriebenes Panorama ist so entstanden.

Von den in den Kontext rassistischer Anschläge gestellten Stücken wie „Alabama“ von John Coltrane:

„Sein Stück ´Alabama´ von 1963 wird bis heute als Paradebeispiel eines politisch informierten Jazz herangezogen und scheint einer Grabrede von Martin Luther King nachempfunden zu sein“ und Art Blakeys „The Freedom Rider“ zwei Jahre zuvor.

Von der wohl plakativsten Proklamation jener Jahre „Mein Saxophon ist das Maschinengewehr des Vietcong“ (Archie Shepp) bis zur sanft klingenden, aber nicht minder apodiktischen Aussage von Mark Turner, 2016:

„Jazz ist stets politisch. Allein schon der Entscheid, als Jazzmusiker zu leben, ist ein politisches Statement. Denn man entscheidet sich damit für Freiheit, für Emanzipation und gegen den Primat des materiellen Erfolges“ (Kemper zitiert nicht vollständig, aber ausreichend korrekt.)

Miles - "infra-politisch"

Es ist ein paradoxes Buch geworden. Mit großem Fleiß singt der Autor das Hohe Lied auf die „politische Ästhetik“ seines Gegenstandes. Und selbst dort, wo diese sich so recht nicht nachweisen, sondern eher verstecken will (im Falle von Miles Davis), rühmt er ihm noch die Eigenschaft „infra-politisch“ nach.

Diese Kategorie des Anthropologen James C. Scott, soll „die alltäglichen, unscheinbaren, unorganisierten, spontanen, gleichwohl wirkungsvollen Aktivitäten eines Individuums umschreiben, die dennoch als genuin afroamerikanische Widerstandsakte Bestandteil der amerikanischen Politikgeschichte“ gewesen seien.

Scott bezieht diesen Begriff auf „all die kleinen Sabotage-Akte, Diebstähle, Arbeitsverweigerungen und Beschimpfungen, etwa von weißen Busfahrern oder Polizisten, die von der schwarzen Arbeiterklasse im Süden der USA schon als Widerstandsgesten gewertet wurden und ihre ´infra-politics´ außerhalb der legitimierten Formen politischen Verhaltens ausmachten“. Es ist ein paradoxes Buch geworden.

Es ist ein paradoxes Buch geworden.

Denn zu kleineren Anteilen - es sind die gedanklich stärkeren - relativiert der Autor das zum Titel gewordene Motto doch erheblich. Er ist viel zu belesen, um sich selbst seine oft hoffnungsfrohen, durch Übertreibung zur Unpräzision neigenden Attribuierungen durchgehen zu lassen.

Das Kapitel „XVIII. Wie politisch kann die Sprache des Jazz sein?“ ist dafür ein gutes Beispiel.

Hier blickt er u.a. zurück bis auf einen Begründer des ästhetischen Formalismus, Eduard Hanslick (1825-1904) und dessen Aktualisierung durch Dieter Schnebel (1930-2018), wonach Musik aus nichts weiterem besteht als aus „tönend bewegten Formen“ (Hanslick).

Kemper referiert solcherart Positionen, verwirft sie aber und verausgabt sich in Wolken wie dieser:

„Im Sound wird eine Musikerpersönlichkeit unmittelbar erkennbar. Er sagt uns direkt, um was für eine Person es sich handelt, ob sie bereit ist, Verantwortung im Ensemblespiel zu übernehmen, ob sie mit ihrer personalen Identität in der Jazzgeschichte verwurzelt ist, ob sie bereit ist, im Spiel über das Erlernte hinauszugehen und sich selbst in Frage zu stellen.“

Auch das schönste Charlie Parker-Zitat kann eine solche Hörkunst nicht beglaubigen.

Des Autors spezifische Dialektik zeigt sich aber auch in Einzelfallbeschreibungen: im Mai 1961 nimmt Art Blakey sein berühmtes Schlagzeug-Solo „The Freedom Rider“ auf. Er bezieht sich damit auf das rassistisch motivierte Attentat auf eine Gruppe von weißen und schwarzen Aktivisten - die Freedom Riders.

Sie hatten das schon lange geltende Verbot der Rassentrennung in Bussen in den Südstaaten auf die Probe gestellt.

Kemper schreibt dazu:

„Vergleichbar mit einem afrikanischen Griot, der die Geschichten der Ahnen zu seiner Begleitung auf der Kora-Harfe erzählt, kommentiert Blakey allein auf seinen Trommeln den Kampf des Civil Rights Movement“.

In enger Anlehnung an den afroamerikanischen Musikologen Bill E. Lawson kommen auch Kemper zu diesem Stück Zweifel, ob jemand, der nichts über die symbolischen Bezüge dieser Musik erfahren hat, das „Politische“ daran wirklich erkennen kann:

„All die politischen Erklärungen lassen sich in der Tat erst dann aus dem Drum-Solo heraushören, wenn man die sozialen Bedingungen seiner Entstehung kennt und sie in die rhythmischen Muster hineinprojiziert“.

Eben. Wenn es also überhaupt etwas „Politisches“ am Jazz gibt, (und wir sprechen hier überwiegend über den instrumentalen Jazz), dann liegt das nicht in der Musik selbst, sondern in den Aussagen der Musiker und Musikerinnen.

„Jazz ist also nicht sui generis politisch, sondern wird nur gern politisiert“, wie Kemper erkennt.

Durch den überhäufigen Gebrauch des Attributes „politisch“ wird dieses begrifflich entleert. Es mutet an wie die Überschrift zu einem Portal, das kaum mehr als den Wunsch signalisiert, den nicht-musikalischen Bereich dahinter endlich betreten zu dürfen. Wir erfahren erschöpfend viel darüber, dass die MusikerInnen sich der Bürgerrechtsbewegung anschließen oder verbunden fühlen. Das alles sind nachvollziehbare und authentische Intentionen, Absichten, Wünsche.

Aber was haben sie dabei erreicht? Sind die KünstlerInnen der Minderheitenmusik Jazz überhaupt gehört bzw. politisch erkannt worden? Kemper zitiert reihenweise die ablehnende Haltung vieler Afroamerikaner gegenüber Jazz.

Ja, Louis Armstrong (zu Zeiten irrsinnig populär) hat 1957 Präsident Eisenhower als „falschen Fuffziger“ attackiert, dieser hätte „keinen Mumm“. Und es war ganz sicher nicht die Musik des Trompeters, die jenen schließlich zum Einsatz der Nationalgarde in einem Rassenkonflikt in Arkansas bewog, sondern allein die Popularität des Bürgers Armstrong.

"...probably more whites have played this music than blacks..."

Den Haupteinwand gegen das Buch findet man beim Autor selbst. Ganz zum Schluß legt er das offen, was man heute einen „Bias“ nennt: eine Verzerrung, eine Einseitigkeit der Perspektive.

„Ich konzentriere mich hier jedoch vornehmlich auf Afroamerikaner als Urheber des Akkulturationsprodukts ´Jazz´“.

Wie ist das möglich?

Ein Buch über „die politische Ästhetik des Jazz“ - das die Mehrheit der Ausübenden ausklammert? (einige wenige werden erwähnt: Peter Brötzmann, Charlie Haden, Carla Bley, Michael Mantler).

Wo doch selbst ein afroamerikanischer Autor schon für das Mutterland des Jazz vorrechnet (Gerald Early, 2019, von dem Kemper aber ein anderes Paper zitiert):

„It can, in fact, be safely said that probably more whites have played this music than blacks, simply because there are many more whites in the United States than blacks.“

Und dabei die lange schon globale Praxis dieser Musik in typisch amerikanischer splendid isolation gar nicht berücksichtigt…

Als möglichen Grund für Kempers eingeschränkte Perspektivwahl könnte man vielleicht diese Passage heranziehen:

„Für afroamerikanische Musiker sind Blues und Jazz noch immer wesentliche Bestandteile ihrer kulturellen und sozialen Selbstbeschreibung, während Blues und Jazz für weiße Europäer eher farbenblinde, adaptierte Kunstmusiken bleiben.“

Das ist eine sehr grobe Typisierung. Und - sie ist nicht gänzlich falsch.

In einer anderen Textsorte, sagen wir einer Konzertrezension, flöge sie einfach so durch. Zwischen zwei Buchdeckeln aber ist man eher geneigt, ihre Einzelteile zu betrachten. Und diese rufen Fragen hervor, viele Fragen.

Fragen, die Peter Kemper bestenfalls anreisst. Er hat sich entschieden, den ersten Teil der Aussage mit großer Sympathie darzustellen. Das ist völlig ok und riefe, gewissermaßen als Fallsammlung, unter einem bescheideneren Titel durchaus Beifall hervor.

Unter dem reißerischen Motto dieses Bandes und bei Nichtberücksichtigung der Mehrheit der Ausübenden gerät das Projekt allein schon durch seine deskriptiven Aspekte in Schieflange.

Ganz zu schweigen von den nun wirklich harten Fragen nach der gesellschaftlichen Wirkung der vielen „politischen“ Proklamationen aus dem Jazz (sie gipfeln in dem abstrusen Satz von Angel Bat Dawid, 2016: „Denn der Jazz ist das einzige Element im amerikanischen Leben, bei dem die Weißen gegenüber den Negern demütig sein müssen.“)

Zudem stellt sich die Frage, ob hier wirklich das taugliche Objekt gewählt wurde, um die „Emanzipationsgeschichte der Afroamerikaner in den letzten 100 Jahren...(nachzuzeichnen)" - und zwar "anhand der Geschichte des Jazz.“

Ob nicht wenigstens vergleichende Blicke über den Tellerrand hinaus hilfreich gewesen wären auf andere Emanzi-

pationsgeschichten der Afroamerikaner: in den zahlreichen Varianten afroamerikanischer Popmusik, im Film, im Sport.

„Wie politisch ist der Jazz?“

Man kann die bange Frage auf der Rückseite des Buches dieser Tage nicht „farbenblind“ lesen, ohne den zeitgleich erschienenen Titel des belgischen Ideenhistorikers Anton Jäger zu assoziieren: „Hyperpolitik - Extreme Politik ohne politische Folgen“.

Peter Kemper hat, was sicher nur Teil seiner Absicht war, eine große Stoffsammlung zu einem Thema geliefert.

Der Diskurs, soweit wir es sehen, läuft woanders:

- musikalisch, was den Anteil der Afro-Amerikaner an der afroamerikanischen music called Jazz betrifft, z.B. bei Maximilian Hendler und Philip Tagg, 1989

- sagen wir „soziologisch“ z.B. bei Alan Stanbridge und Lee B. Brown, David Goldblatt, Theodore Gracyk, 2018

erstellt: 23.10.23

©Michael Rüsenberg, 2023. Alle Rechte vorbehalten