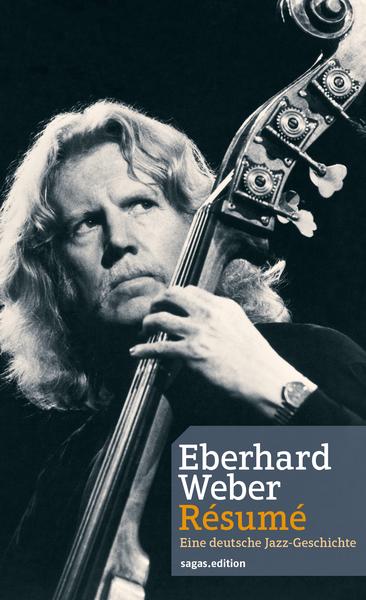

EBERHARD WEBER

Résumé. Eine deutsche Jazz-Geschichte

Stuttgart 2015, sagas.edition

252 Seiten, 19,99 Euro

ISBN 978-3-944660-04-2

Eberhard Weber beginnt seine Autobiografie mit dem Ende.

Mit einer Fahrt im Taxi, am 23. April 2007 gegen 19:30 Uhr, an den wartenden Konzertbesuchern an der Philharmonie Berlin vorbei, er ist auf dem Weg in die Notaufnahme der Charité.

Eigentlich hätte er in der Philharmonie wenig später auf der Bühne stehen sollen, als Mitglied der Jan Garbarek Group. Schon im Hotel aber waren ihm körperliche Falschwahrnehmungen aufgefallen, beim Soundcheck dann Intonationsprobleme, ein erster Besuch in der Charité schloss mit einem unklaren Befund, aber der Aufforderung „Sie bleiben hier!“

Weber bestand darauf, noch einmal sein Hotelzimmer aufsuchen zu können („Ein Bühnenanzug macht im Krankenhaus weder Sinn noch Eindruck.“)

Er passiert ein weites Mal die Philharmonie, nun im Taxi.

Und mir selbst war noch nicht klar, dass in diesem Moment meine rund 25-jährige Mitgliedschaft in der Band zu Ende ging. Und damit meine Karriere als Jazzbassist.

Dass Weber seine Autobiografie mit dem Ende beginnt, man kann es ihm nicht verdenken. Der Schlaganfall ist sein alles beherrschendes Thema. Denn dass nicht er aus freien Stücken, sondern ein Schicksalsschlag eine große Karriere beschließt, das ist nur schwer - wenn überhaupt - zu verkraften.

Und es war eine große Karriere!

In welcher Liga Eberhard Weber gespielt hat, das konnte man Mitte Januar 2015 anlässlich seines 75. Geburtstages in Stuttgart erfahren: Gary Burton, Ralph Towner (vor Ort erkrankt), Jan Garbarek, Pat Metheny und andere mehr gaben ihm die Ehre, insbesondere Pat Metheny verbunden mit erheblichem Aufwand.

Und als die britische Popsängerin Kate Bush im Spätsommer 2014, erstmals nach 35 Jahren, eine Bühne betrat - was lief da im Vorprogramm einer Serie von 22 Konzerten?

Eberhard Webers Album „Pendulum“, sein Solo-Bass-Album aus dem Jahre 1993.

Webers Renommé speist sich nicht nur aus seinem Baßspiel, diesen vibrato-reichen, gleichsam „singenden“ Linien, zuletzt auf einem 5-saitigen Hybrid aus Kontra- und Elektro-Baß, sondern auch aus der damit eng verbundenen Arbeit als wohl größter Melodiker des deutschen Jazz.

Eberhard Weber hat dem deutschen Jazz eine „romantische“ Note eingeprägt. Unvergessen sein Start als Bandleader 1974, als in der Philharmonie Berlin (sic) zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker über den Minimal Patterns von Brian Miller und Rainer Brüninghaus die Themen von „Colours of Chloe“ ausbreiten.

(Das war, und zwar auf Jahrzehnte, tiefstes Jazz-Abendland - und doch findet Eberhard Weber bei Stuart Nicholson in „Is Jazz Dead?...“ lediglich als Mitglied der Garbarek Group Erwähnung und in seinen neuen opus „Jazz and Culture in a Global Age“ gar nicht.)

Welcher deutsche Jazzmusiker könnte auf eine solche Wirkungsgeschichte zurückblicken?

Nicht zuletzt - welcher deutsche Jazzmusiker wäre in der Lage, dies in Form einer Autobiografie zu leisten? Ohne einen Ghostwriter?

Es ist schon merkwürdig: Mehr als 50 Jahre lang habe ich Jazz gespielt und trotzdem ist es mir unmöglich zu beschreiben, was an dieser Musik faszinierend ist und warum manche Leute Zugang finden und andere nicht. (S. 19)

Das ist der typische Weber-Sound. Man kennt ihn aus seinen zahlreichen Interviews: ein Autor, der schreibt, wie er spricht - heiter, bisweilen schnoddrig, nie um eine Anekdote verlegen. Das Buch liest sich leicht.

Und es ist ja in der Tat „eine deutsche Jazz-Geschichte“ - wie im Untertitel annonciert - dass „der Sohn von Doktor Weber“, der - heute unvorstellbar - durch´s Abitur rasselt, dann Fotograf lernt, an allen Ausbildungstätten vorbei zu einem der renommiertesten deutschen, ja europäischen Jazzmusiker avanciert.

Er ist weit herumgekommen, („Leichter ist es aufzulisten, wo ich noch nicht war“), auf dem Weg nach Poona wähnte er sich gar in Todesangst, er hat viel zu erzählen.

Sein verstorbener Freund Volker Kriegel würde ihn unbedingt eine „Einzelanfertigung“ nennen, denn Weber hadert mit seinem Genre weit über das übliche Maß hinaus. Aus seinen zahlreichen Interviews, z.B. mit der Frankfurter Rundschau 2010 ist diese Haltung des „im falschen Film Seins“ vertraut, jetzt kultiviert er sie an etlichen Stellen:

Ich erlaube mir eine seltsame Definition: Jazz ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben.

Das unterscheidet ihn von der vermeintlich »Neuen Musik«. Nur im Jazz gibt es Synkopen ohne Ende, nur im Jazz werden unzählige Harmonien eingesetzt, auch oftmals ungerade Rhythmen. Womöglich eine Kombination von allem.

Im Jazz spielen die Solisten dazu im Überfluss kompliziertes Zeug, eingebettet in vertrackte Harmonien. Manches Mal extrem schnell, manches Mal seltsam langsam. Als würden sie es darauf anlegen, möglichst nicht verstanden zu werden.

So bleibt es für mich ein Rätsel, warum unverständliche Musik so begeistert aufgenommen wird. (S. 21)

Kann man sich - sagen wir - einen Barock-Cellisten vorstellen, der so über sein Genre, die Barockmusik, schreibt?

Bei allem Lesevergnügen über die deutsche Jazz-Geschichte von Eberhard Weber - immer dann, wenn sie aus dem persönlichen Erleben heraus zu Aussagen über die Musik abhebt, landet sie im Grotesken, in der Koketterie.

Webers Perspektive wird dort fragwürdig, wo er nahelegt, aus seinem Beispiel eine Regel ableiten zu können.

Ich habe immer gerne gespielt, aber nie geübt.

Möglicherweise zeigte sich hier bereits mein späterer Hang zur Improvisation. Sie lässt zu, sich selbst darzustellen, ohne allzu große technische Fähigkeiten zu besitzen. (S. 151)

Ein solcher Satz, vorgetragen auf einem der heute zahlreichen Kongresse zur Improvisationsforschung, er würde Verwunderung, möglicherweise Lachsalven hervorrufen.

Klingt darin vielleicht auch sein eigenes, vom ehemaligen Bassisten Siegfried Schwab übernommenes Verdikt an, ein Solo auf einem Kontrabass sei „eine Schnapsidee“? Im Buch taucht es nicht auf.

Mit anderen Worten, wer bei Eberhard Weber, einem Praktiker des Jazz, zu erfahren sucht, wie man Jazz spielt, wie diese Musik in der Rolle eines Beteiligen funktioniert - er stößt auf eine Halde subjektiver Einschätzungen, die kaum je als Beschreibungen taugen.

Hätte in eine solche Autobiografie nicht auch Nachdenken über alternative Lebensentwürfe gehört?

2009 sagt er in einem Interview:

„Mein Traumberuf, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich dafür begabt wäre, mein Traumberuf in einem eventuellen Wiederleben, wäre Dirigent.“

Das wäre doch einen Gedanken wert gewesen: dass jemand, der diesen Posten im engeren Sinne nicht hatte, letztlich doch Wirkung hinterlassen hat, als ob er es überwiegend doch gewesen wäre...

Ganz typisch für diese Ambivalenz- und fast schon eine Meisterleistung der Schlußsatz auf Seite 240:

Ich war (...) immer der Meinung (und heute hat der Satz auf mysteriöse Weise eine andere Bedeutung bekommen): Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht!

erstellt: 06.02.15

©Michael Rüsenberg, 2015. Alle Rechte vorbehalten