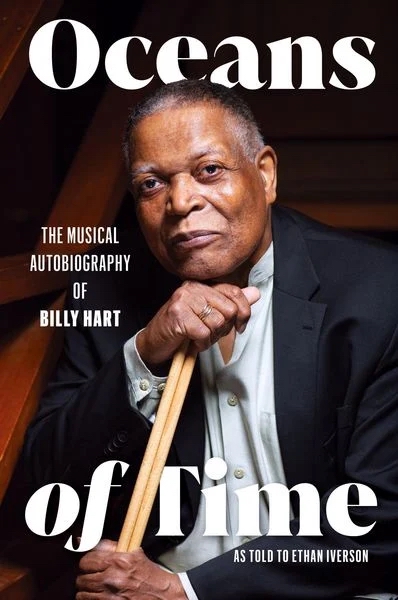

The Musical Autobiography of Billy Hart

Oceans of Time

The Musical Autobiography of Billy Hart

As told to Ethan Iverson

Cymbal Press, 2025.

288 S., ca 17 € Kindle eBook

(Paperback: 978-1-955604-24-6)

Manchen Kollegen, sollten sie denn dieses Alter erreicht haben, nimmt die Jazzwelt vorwiegend als lexikalische Größe zur Kenntnis.

Nicht so Billy Hart.

Seit dem 29. November 2025 ist er 85.

Allein im Jubiläumsjahr legt er ein halbes Dutzend neue Alben vor, darunter zwei mit seinem Quartett („Just“ auf ECM, sowie „Multidimensional“, ein Live-Mitschnitt aus dem Smoke Jazzclub NYC, 2023).

Gekrönt wird der Anlass von einer „musikalischen Autobiografie“, mit dem Pianisten aus seinem Quartett, den er seit bald 30 Jahren kennt, mit Ethan Iverson, als side kick.

Den größten Teil der Gespräche haben sie während der Corona-Pandemie über Video geführt. Die Transkription sowie historische Recherche lag in den Händen von Scott Douglass, einem Dozenten an der Columbia University, das Lektorat bei Shuja Haider (wir kommen darauf zurück).

Träte Hart bei David Letterman auf, träfe auf ihn bestens der Titel von dessen letzter Show zu „My next guest needs no introduction“.

Wer in den vergangenen sechs Jahrzehnten von den Gewässern des Jazz auch nur seine Füße hat umspielen lassen, muss ihn wahrgenommen haben, live (ungezählt) oder von 500 Sessions, wie er sie im Buche summiert, wohingegen Iverson a.a.O. von „weiteren 600“ spricht, also von insgesamt rund 1.100.

Das geht los 1961 bei Buck Clarke, führt über Jimmy Smith, Herbie Hancock („The Mwandishi Years“, aus denen er auch seinen Suaheli-Namen hat, „Jabali“, der Fels), Miles Davis („On the Corner“, 1972), Stan Getz, McCoy Tyner, Shirley Horn, David Liebman, immer wieder Eddie Henderson, aber auch Joachim Kühn und Johannes Enders zu David Kiskoski und Aaron Parks in 2025.

In welcher Summe auch immer, mit dem Satz, „dass ich der meistaufgenommene Schlagzeuger auf LP und CD bin, der in kleinen Jazzgruppen mit umfangreichen Improvisationen spielt“ lehnt er sich nicht zu weit aus dem Fenster.

Was aber macht ihn so attraktiv für zahllose Kollegen und Bandleader?

Billy Hart ist ein Stilist. Was seinen Stil aber ausmacht, ist schwer zu beschreiben, schon gar nicht hat er, obwohl er unterrichtet, eine „Schule“ gegründet.

Aus einem eigenen Kapitel, in dem 22 Kollegen und Kolleginnen ihn mit Lob überschütten, ragt Terri Lyne Carrington mit einer Beschreibung heraus:

„Für mich war er eine natürliche Weiterentwicklung von Roy Haynes, aber mit seiner eigenen Stimme. Wie Roy Haynes hat Billy Hart einen Ansatz, der nie alt wird, sondern immer hip und aktuell ist.

Er ist nicht der Typ, der aus einem Arsenal an Licks schöpft; stattdessen führt eine Idee organisch zur nächsten, was bei einem Billy-Hart-Gig für viele Überraschungen sorgt!“

Obwohl Billy Hart selbst Tony Williams als größten Einfluss nennt, taucht auch in seiner Selbstdefinition Roy Haynes auf (durchaus nachvollziehbar).

„Als ich endlich dachte, ´meinen eigenen Stil´ gefunden zu haben, war ich ziemlich zuversichtlich. Aber dann hörte ich Roy Haynes und stellte fest, dass er bereits alles macht, was ich für ´meinen eigenen Stil hielt. Ich sah sogar Haynes ziemlich ähnlich, und in den Zeitschriften schaute sein Schlagzeug auch aus wie meines. Schließlich verstand ich, dass fast alles von irgendwo anders her kommt.“

Hier kommt ein zentrales Thema der Jazz-Ästhetik zur Sprache: das „find your own voice“ - finde deine eigene Stimme.

Jorge Rossy, ein weiterer unter den erwähnten 22, sieht das anders:

„Du bist nicht von anderen abhängig. Du hast deine eigene Geschichte zu erzählen. Und dann wird es ein wirklich gutes Gespräch.“

Der spanische Schlagzeuger (ex Chick Corea) verwechselt hier die Aufgabe mit ihren Voraussetzungen.

An anderer Stelle, aber durchaus in diesem Kontext, ziehen Hart/Iverson eine hoch-interessante Quelle heran, nämlich ein Zitat aus einer Tony Williams-Masterclass, April 1985, Dallas/Texas, eine dialektische Meisterpirouette:

„Auf die Frage ´Wann hast du deinen eigenen Stil entwickelt?´, antwortete Tony. ´Das habe ich nie. Ich empfinde das auch heute nicht so. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich so spiele, wie die Menschen, die ich bewundere, spielen würden, wenn sie an meiner Stelle wären.´“

Muss man an Gott glauben, um swingen zu können?

„Oceans of Time“ (übrigens ein Albumtitel von Billy Hart aus dem Jahr 1996)

ist laut Untertitel „eine musikalische Autobiografie“.

„Oceans of Time“ (übrigens ein Albumtitel von Billy Hart aus dem Jahr 1996)

ist laut Untertitel „eine musikalische Autobiografie“.

Das geht nicht einher mit dem Verzicht auf Anekdoten und Schnurren.

Er hat sich offenkundig aber bremsen müssen:

„Wenn ich eine klatschhafte Enthüllungsgeschichte hätte schreiben wollen, dann lieferten die Jahre bei Mwandishi das beste Material dafür.“

Mwandishi, das ist der Swaheli-Begriff für „Komponist“. Er stand damals für Herbie Hancock. Gemeint sind die Jahre Anfang der 70er, in dessen legendärem Sextett; nicht aus Billy Harts Perspektive (er hätte sich noch zwei Jahre mehr gewünscht, um sein Potenzial zu entwickeln), aber aus der vieler Hörer, wohl mit die Jahre seiner attraktivsten Bandzugehörigkeit.

Im Falle seiner nächsten Verwendung steigern sich die Anekdoten bis zur Schamlosigkeit.

Beim wem? Keine Überraschung: bei Stan Getz.

Der Mann mit einer der schönsten Tenorsaxophonsignaturen setzt seinen Schlagzeuger an Bord eines Fliegers, in Anwesenheit der Ehefrau (!) als postillon d´amour zur Stewardess ein - mit Erfolg.

Das Kapitel liefert, was die Überschrift verspricht: „We all have a Stan Getz Story“. In Kurzform: „Stan Getz war ein großartiger Musiker, aber kein großartiger Mensch.“

Hier scheint, wie auch an anderen Stellen, der immer noch problematische Stand dessen auf, was man im Amerikanischen „race relations“ nennt, also die Beziehung weißer und schwarzer Musiker untereinander:

„Ein Grund, warum Mtume mir riet, mich für McCoy Tyner statt für Stan Getz zu entscheiden, war die Hautfarbe. Wir schützten unser Image und halfen unserer Community, indem wir uns zusammenschlossen. Aber die Hautfarbe war nicht der einzige Faktor, es gab auch musikalische Überlegungen.“

Das sind Stellen, wo man sich gewünscht hätte, Ethan Iverson (samt der weiteren Editoren) hätte sie nicht einfach durchgewunken, sondern redaktionell auf mehr Erklärung gedrungen.

Beispielsweise auch für einen Satz wie diesen:

"Heute sage ich, man muss an Gott glauben, um swingen zu können."

„Oceans of Time“ ist ein gut lesbarer, unterhaltsamer Band. Richard Williams, der frühere Leiter des Jazzfest Berlin, ist nicht der einzige, der sagt, diese

„musikalische Autobiografie“ in einem Rutsch gelesen zu haben.

Billy Hart kommt darin als ein nicht nur vielgefragter, höchst kompetenter, sondern auch als sympathischer Musiker ´rüber. Wer ihn je live erlebt hat, wird die Schlusspassage sehr treffend finden.

„Ich bin nach wie vor zutiefst dankbar für all die Musik, die ich auf den Bühnen dieser Welt gemacht habe. Kunst ist Kommunikation, und dieser Austausch funktioniert definitiv in beide Richtungen. Wenn ich mich am Ende eines meiner Konzerte an das Publikum wende, sage ich zu ihm: „Danke, dass ihr uns heute Abend so inspiriert habt.“

erstellt: 27.11.25

©Michael Rüsenberg, 2025. Alle Rechte vorbehalten