Die Rolle als Big Band-Innovator erzielt ihre Beglaubigung dort - logo -, wo der Innovator vom bekannten Parcours abweicht.

Die Rolle als Big Band-Innovator erzielt ihre Beglaubigung dort - logo -, wo der Innovator vom bekannten Parcours abweicht.

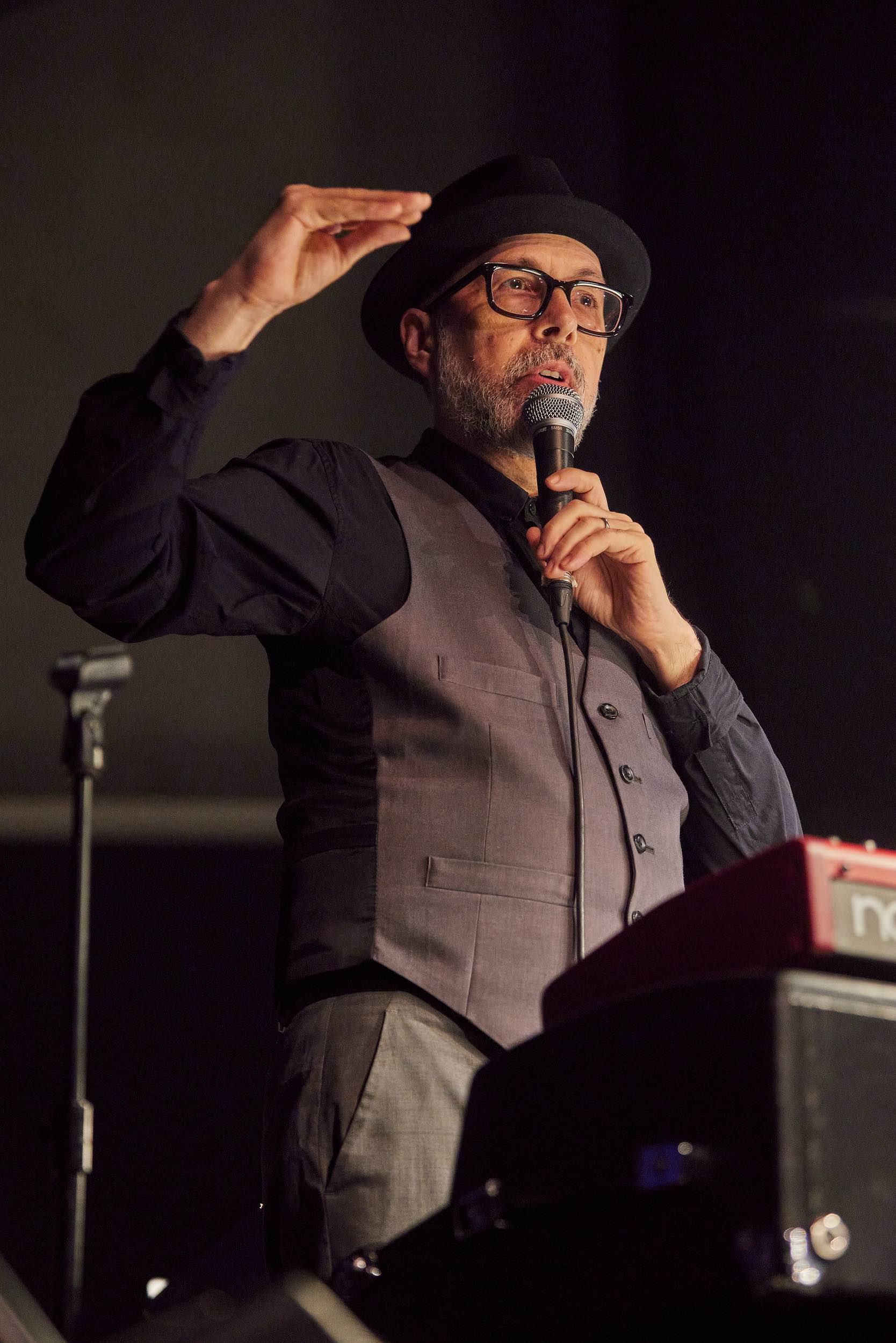

Es war in der zweiten Konzerthälfte in der Centralstation Darmstadt, John Hollenbeck hatte schon so einiges vorführen lassen, was Seines und (noch?) nicht das der Big Band-Tradition ist.

Es geschah mitten in „Regen und Gnade für Jazzorchester“ (ein Titel, der so gar nicht in die dort bezeichnete Tradition, aber bestens in den Rahmen der Biennale für aktuelle Musik Frankfurt Rhein Main passt).

„Regen und Gnade für Jazzorchester“, im Ursprung eine Auftragskomposition 2005/2014 für den in Montreal lehrenden, den deutschen Radio Jazz Big Bands gut- und der hr Big Band allerbestens verbundenen Komponisten/Arrangeur - und an diesem Abend auch Dirigent.

Hollenbeck legt den Hut ab, ergreift ein Kopfhörerpaar. Und sobald dieses fest sitzt, springt die Musik in hoch-gepitchte Minimalpatterns: Regen (der Klang von Gnade ist zur Jazzpolizei noch nicht vorgedrungen).

Die Einspielung „vom Band“ bleibt nicht allein, sie ist nicht mal dominant. Der Pianist Sebastian Scobel gibt in oberster Lage Morsezeichen (eine an dieser Stelle nicht exklusive Form dieses Abends), die Bläser schlagen, visuell kaum erkennbar, abgestimmte Rhythmen auf kleinen Perkussionsinstrumenten.

Schon wieder eine Stimmverschränkung, wie sie John Hollenbeck an diesem Abend in etlichen Varianten vorführt.

Die Jazzpolizei ist hin & weg von diesem akustisch-stilistischen Reißschwenk und an diesem Punkt vollends überzeugt, dass dies ein großer Abend ist (und sein wird).

Der Eindruck verdankt sich zu einem Teil auch einem gewissen Positionseffekt. Inmitten Hollenbecks ausgeklügelten Dramaturgien und zugeordneten Improvisationen (wir kommen darauf zurück) war zuvor die „Elektroakustische Improvisation für Vokalensemble“ der sieben Trondheim Voices (angekündigt waren acht) ein doch eher schlichtes Vergnügen.

Jooaa, mit Hilfe ihrer groß angekündigten digitalen Zauberkästlein an den Gürteln können sie vokal sehr tief und sehr hoch stapeln; Pfeifen, Wind, Heulen sind kein Kunststück, das Schichten der Effekte auch nicht. Aber die Frankfurter Musikmesse erschien dafür der doch geeignetere Ort.

Hollenbeck hatte sie im ersten Teil, in der Uraufführung von „BOIDS für Vokalensemble und Big Band“, jeweils neben Mitgliedern der Big Band platziert, eine auch optische Beglaubigung der strukturellen Einbindung in das Geschehen.

„BOIDS…“ ist in Entsprechung zum Festivalmotto „Schwärmen“ komponiert, und inspiriert von Craig Reynolds gleichnamigem Algorithmus von Schwarmverhalten anhand von drei Steuerungsregelungen.

Hollenbeck riet in seiner Eröffnungsmoderation geradezu ab, den Programmhefttext zu lesen. Die Hollenbeck-ismen in der Musik - trickreich montierte und verschobene Minimalpatterns - liessen sich auch ohne semantische Krücken gut nachverfolgen. Das letzte Stück - eine Neuinszenierung von „Power of Water“, 2011 für das Orchestre National de Jazz (aus dem Album „Shut up and Dance“) - mit seinen scharf akzentuierten vamps erwies sich als das einzig laute des Abends.

Das letzte Stück - eine Neuinszenierung von „Power of Water“, 2011 für das Orchestre National de Jazz (aus dem Album „Shut up and Dance“) - mit seinen scharf akzentuierten vamps erwies sich als das einzig laute des Abends.

Der opener hingegen, „Flock“, als ein nahezu kammermusikalisches Format.

Es handelt sich um eine Art Interaktionsübung, 2011 für das Album „What is the Beautiful?“ vom Claudia Quintet, strukturell von Vogelschwärmen inspiriert, „wo der Leitvogel gegen den Widerstand des Windes ankämpft - eine Last, die von der ganzen Schar getragen wird.“

Während der Rhythmus derselbe bleibt, variieren Tempo und Tonhöhe nach Belieben.

Improvisation ist hier laut Komponist Hollenbeck eine „optionale“. Wer solieren will, muss dies mit einem Ruf annoncieren (oft eine Art Morsezeichen) - und auch damit schließen, bevor er wieder in die Gruppe zurückfällt.

Disziplin & Fantasie, mit der die 17 Mitglieder (ihr Musikerinnenmangel ist ihr einziger Makel) der Frankfurt Radio Big Band dies in nur vier Minuten vorführten, nein dahinzauberten - sie waren außergewöhnlich.

Fotos: Sebastian Reimold

erstellt: 06.02.26

©Michael Rüsenberg, 2026. Alle Rechte vorbehalten