„DeJohnette hat als einer der bedeutendsten Jazz-Schlagzeuger seiner Generation Musikgeschichte geschrieben.“

Diesen Satz von dpa beten viele nach.

Eingeräumt, als erste Reaktion, als erste Einordnung von Medien, denen „Jazz“ nicht auf die Stirn geschrieben steht, ist das akzeptabel.

(fasten seatbelts: selbst Gala ist präziser: „Er gehörte zu den wohl bedeutendsten Jazz-Drummern der letzten Jahrzehnte.“)

Der Satz ist nicht ganz falsch. Aber sicher auch nicht ganz richtig.

„Seine“ Generation, oder sagen wir lieber „seine Kohorte“ hat Billy Hart (er wird demnächst 85) in seiner Autobiografie „Oceans of Time“ als „Klasse“ (Achtung! nicht mit Klassismus velwechsern!) so personifiziert:

…in the class alongside people like Tootie Heath (1935), Billy Higgins (1936), Louis Hayes (1937), Jack DeJohnette (1942), Joe Chambers (1942), Al Foster (1943), Billy Cobham (1944) and Tony Williams (1945). That’s one decade, 1935–1945, and one hell of a lot of great drumming.“

Dem letzten Satz können wir mit großem Kopfnicken zustimmen. Aber aus dieser Klasse oder Generation ragen doch mindestens zwei heraus, die den Anspruch erheben dürften, unter den bedeutendsten Schlagzeugern der gesamten Jazzhistorie anerkannt zu werden: Tony Williams (1945-1997, er würde demnächst 80) und DeJohnette.

Aufgewachsen ist er an der berüchtigten South Side of Chicago, erzogen von seiner Mutter und adoptiert von seiner Großmutter. Mit vier beginnt er mit dem Klavierspiel (auf einem Spinett, das die Großmutter gekauft hat), unterrichtet von der Leiterin eines Frauen-Sinfonieorchesters. Mit vierzehn hat er einen ersten professionellen Auftritt.

Den Odem des Jazz haucht ihm ein Onkel ein, Roy Wood Sr., ein Jazz-DJ. Er nimmt ihn mit in die Clubs der Stadt, nach eigenem Bekunden ist er dort mit der Kazoo bei T-Bone Walker eingestiegen.

Der Onkel dürfte es auch gewesen sein, der ihn, als er dreizehn war, mit „Live at the Pershing“ von Ahmad Jamal (1958) bekannt machte; an einem drum-set, den ein Freund des Hauses im Keller geparkt hatte, begann der junge Jack zu Platten von Art Blakey und Max Roach zu trommeln. Nicht gänzlich als Autodidakt, sondern unter Anleitung eines Drummers aus der Nachbarschaft.

Die entscheidende Weichenstellung, das neue Zweit- zum Erstinstrument zu machen, dürfte Anfang der 60er nach einem Wochenengagement in Philadelphia gefallen sein. DeJohnette war dort in seiner neuen Rolle in der Band des Saxophonisten Eddie Harris (1934-1996) gebucht. Offenkundig hatte er ein gutes Gehör:

„Du spielst ganz nett Piano, Mann. Aber dein Schlagzeugspiel hat was - du bist ein Naturtalent am Schlagzeug. Und du musst dich entscheiden, welches dein Hauptinstrument sein soll.“

Die Entscheidung fiel (andernfalls beklagten wir sonst nicht den Tod eines der einflussreichsten Schlagzeuger der Jazzgeschichte), aber sie fiel nicht in binärer Ordnung, im Sinne eines entweder/oder, sondern im Sinne eines sowohl/als auch.

Lange vor „The Jack DeJohnette Piano Album“, 1985, schon auf seinen ersten eigenen Alben bediente er keyboard instruments: die Melodica (auf „The Jack DeJohnette Complex“, 1968) bzw. e-piano (auf „Have you heard?, 1970“).

Da war er längst schon in New York angekommen, nach kurzen Engagements in Chicago und ebensolchen in New York City (u.a. John Coltrane, sehr kurz, Sun Ra, hier wie dort).

Bei Charles Lloyd (1966-68) lernt er den Pianisten kennen, nämlich Keith Jarrett, mit dem er wenig später bei Miles Davis ein sehr aufregendes (Stichworte „Bitches Brew“ sowie die „Live at Fillmore“-Alben) und in dessen Trio er ab 1983 fast 30 Jahre lang ein wiederum anderes Kapitel Jazzgeschichte schreiben wird.

Kleiner Seitenblick: bei Miles wird er Nachfolger eines jazz-historischen Drummers, dessen Jazzrock-Hammer von 1969 („Emergency“) er 2004 im Verein mit John Scofield & Larry Goldings reinszenieren wird - ohne handwerklich & ästhetisch mit ihm verwandt zu sein: Tony Williams.

Seine eigene, enorm folgenreiche Handschrift des broken swing hat er aus einer anderen Traditionslinie destilliert. Sie geht zurück auf Elvin Jones, aber die entscheidende Relaisstation ist die nächste in dieser Linie. Billy Hart benennt sie in seiner Autobiographie (demnächst in diesem Theater) im Drummers-slang:

„Er (Jack DeJohnette) spielt wie Roy Haynes, aber er klingt wie er selbst. Wenn man jemanden nachahmt, den man liebt, verwandelt der eigene Körper es in etwas Eigenes.“

Und noch ein kleiner Balkon: es ist Roy Haynes, der 1968 auf dem Debut von Jack DeJohnette gastiert.

Sowie ein größerer: prominent unter den JDJ-Beeinflussten dürften Wolfgang Reisinger (1955-2022), Bill Stewart & Keith Carlock sein.*

Das völlig unstrittige Vorhandensein eines beeindruckenden Personalstiles (der sich zudem durch einen hohen Grad an Interaktion auszeichnet) animiert gar manchen Nachrufer zur Unterstellung einer Art Omnipotenz. Dass JDJ fiercely funky, extrem funky, spiele, wie Hank Shteamer in der New York Times meint, wäre wirklich nur unter der Aufgabe der Semantik des Begriffes gültig. Mit vergleichenden Worten: der funk eines Steve Jordan war seine Sache nicht.

Angesichts eines gewaltigen Euvres dürfte das nicht mal eine Petitesse sein…

Jack DeJohnette, die Discographie.

Wo anfangen? Was nicht vergessen?

(Der Gitarrist/Blogger Jerry Harrison gibt seinen output mit "mindestens 1.150 Alben" an. 20 pro Jahr.)

Selbige New York Times hat eine kleine Handreichung mit 7 Essential Recordings veröffentlicht. Sieben aus einer zunächst unüberschaubaren Zahl an studio dates, darunter allein historische in einer Vielzahl wie vermutlich nur von ganz wenigen Repräsentanten der Jazzgeschichte, jedenfalls der modernen Jazzgeschichte.

Das unmaßgebliche JC-Archiv kommt auf 82 Einträge, darunter - wir müssen´s einfach obenauf legen, die NYT tut´s auch - „Timeless“ von 1974 mit John Abercrombie, g, Jan Hammer, org, p, synth… und ihm.

Jack DeJohnette, geboren am 9. August 1942 in Chicago, verstarb an Herzinsuffizienz am 26. Oktober 2025 im HealthAlliance Hospital Kingston/NY. Er wurde 83 Jahre alt.

* with a little help from beat scientist (bewahre, nicht Makaya McCraven), Frank Samba aus der destination D´dorf.

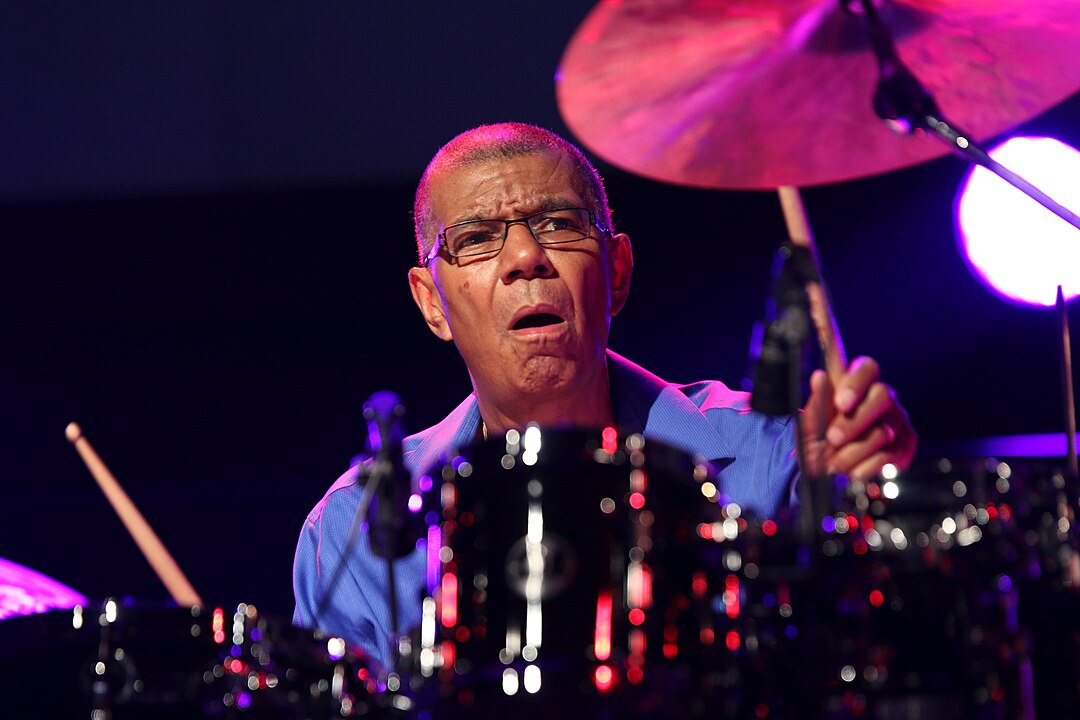

Foto: Oliver Abels, 2015 (CC BY-SA 4.0)

erstellt: 27.10.25

©Michael Rüsenberg, 2025. Alle Rechte vorbehalten

Ethan Iversion: For many, Elvin-Tony-Jack was and is the holy trinity.

Jerry Harrison: A quick Dispatch on Drummer Jack DeJohnette

Vinnie Sperrazza: Museum of Time