Es dürfte für Wolfram Weimer (Jürgen Kaube tauft ihn WWW, Wolfram „Windbeutel Weimer“, in der FAZ vom 24.11.25) eine Reise in eine terra incognita gewesen ein. In die Muffathalle, München, zur Verleihung des Applaus Award 2025.

Zu einem Publikum, sehr bunt, sehr divers, sehr intersektional, wie man von Augenzeugen hört, vom Dresscode her quasi das andere Ende der Fahnenstange zu jenem, das Weimer aus Vor-Ministertagen vom Ludwig Erhard Gipfel am Tegernsee wohlvertraut ist.

Gipfelartiges aber auch hier: „herausragende Arbeit“, „kreative Programmgestaltung“ und „gesellschaftliches Engagement“, erkennt der Staatsminister für Kultur.

Hier muss er nichts einwerben für besondere Sprechstunden in Berlin, hier darf er ausschütten: „einen der höchstdotierten Bundeskulturpreise“:

1.7 Mio Euro, 100.000 mehr als im Vorjahr - verteilt auf 88 Köpfe, pardon Musikspielstätten.

(Er hat sich gleichwohl, anders als seine Vorgängerin, dem Foto-Marathon mit jedem/r der 88 entzogen).

Selbst den 19 Bestdotierten fällt damit je nur die Hälfte dessen zu, was beim Tegernsee Summit allein der Tarif Mont Blanc erfordert.

In der Muffat träumen sie nicht im entferntesen davon, "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger“ zu erschleichen (manchen aber ist sicher der Gedanke nicht fern, ein Teil ihrer Gäste, Musiker und Musikerinnen auf der Bühne, erledigten das schon immateriell mit ihrem Instrumentarium).

Und selbst die Undotierten unter den Ausgezeichneten, fünf an der Zahl, nahmen gern die digitale Applaus-Plakette entgegen, als Zeichen bundesweiter Beachtung in der Auseinandersetzung mit der lokalen Kulturpolitik.

(Welches Gewicht sie hat, wird sich in Städten mit Sperrhaushalt, wie Köln, anno 2026 erweisen.)

Wessen Gesamtbudget zu 40 Prozent und mehr von lokaler oder regionaler Förderung bestimmt wird, konnte bis 2024 nicht in den Genuß des „Applaus“ kommen. 2025 erzielen Loft (Köln), Black Box im Cuba (Münster), franz k. (Reutlingen), der Jazzclub Karlsruhe sowie der Schlachthof (Bremen) diese undotierte Auszeichnung.

Machen aber domicil (Dortmund) und loch (Wuppertal), beide in der Kategorie „Beste Livemusikprogramme“ (40.000 Euro Preisgeld), so viel „bessere“ Programme als Loft und Black Box?

Die Frage dürfte (auch unter Einrechnung eines bias „Köln“) eine rhetorische sein.

Der Applaus Award hat, auf den ersten Blick kaum erkennbar, eine starke Schlagseite in Richtung Wirtschaftsförderung. Nichts gegen das domicil (wir sind gerne dort, wir mögen die Leute), Gratulation!

Aber der Club dreht ökonomisch ein ganz anderes Rad als etwa das Loft, durch Vermietungen etc.

„Der eigenwirtschaftlich erwirtschaftete Umsatzanteil liegt bei durchschnittlich 70%“, lautet die Selbstauskunft auf der domicil Webseite.

Der Rest, die 30 Prozent Förderung aus dem Kulturbüro Dortmund, liegt also deutlich unter der Zulassungsgrenze aus Berlin - so gut das Programm in der Dortmunder Hansastraße auch sein mag.

vollständige Liste der Preisträger hier

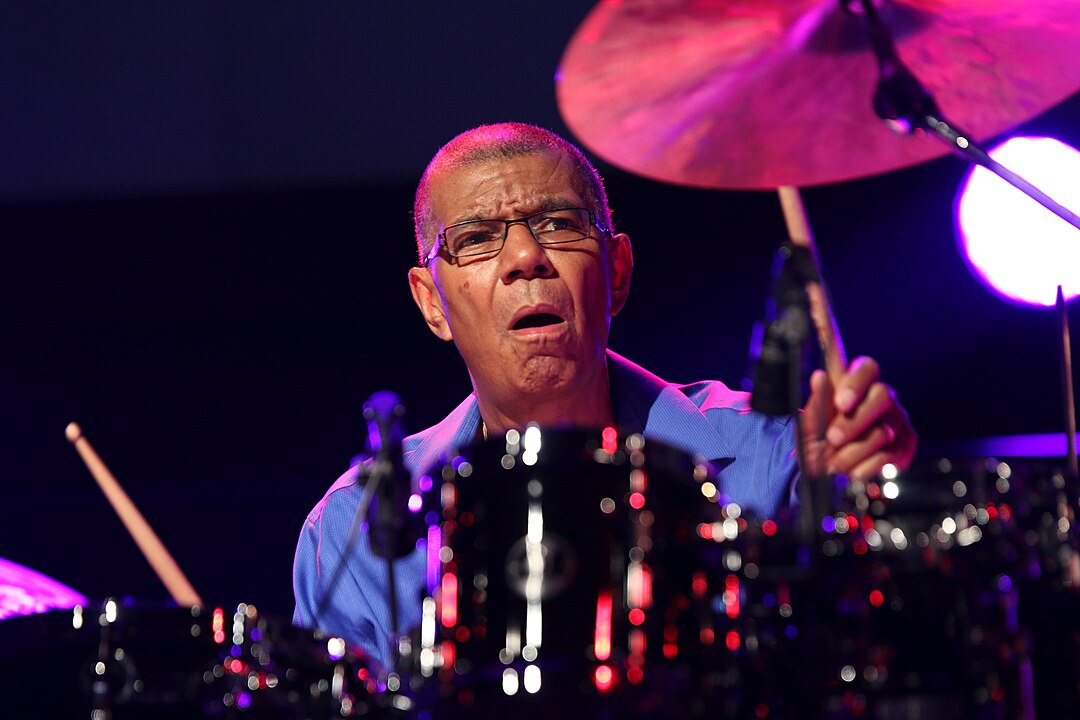

Foto: Bernhard Schinn/Applaus

erstellt: 25.11.25

©Michael Rüsenberg, 2025. Alle Rechte vorbehalten

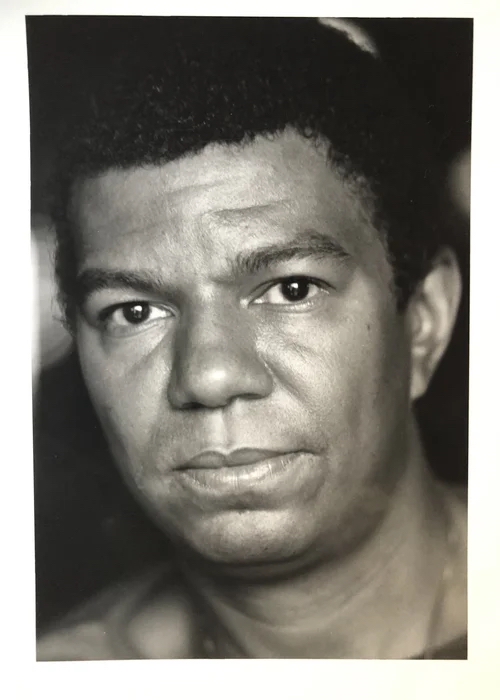

Der Kompositionstitel „Doctor Honoris Causa“ ist im Jazz schon vergeben, von Joe Zawinul an

Der Kompositionstitel „Doctor Honoris Causa“ ist im Jazz schon vergeben, von Joe Zawinul an

Was haben wir, als die Todesnachricht eintraf, als erstes gehört?

Was haben wir, als die Todesnachricht eintraf, als erstes gehört? Dass die

Dass die  Das Wintersemester 2025/26 hat begonnen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, Bachelor- und Masterarbeiten zu vergeben, die den Nebel der zahlreichen Nachrufe durchdringen und den umfangreichen Kern einer einzigartigen Musikerkarriere freizulegen versuchen.

Das Wintersemester 2025/26 hat begonnen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, Bachelor- und Masterarbeiten zu vergeben, die den Nebel der zahlreichen Nachrufe durchdringen und den umfangreichen Kern einer einzigartigen Musikerkarriere freizulegen versuchen. Die Quelle sprudelt (wenn wir großzügig US-Serien außer Acht lassen) in drei sequenzierten Quarten an beinahe einem jeden deutschen Fernsehsonntag um 20.15 Uhr, noch vor jeder Handlung, in den ersten 40 Sekunden, im Vorspann der Krimisererie „Tatort“; seit 1970, in bis dato 1.310 Folgen (zahllose Wiederholungen nicht eingerechnet. Die Folgen 1.311 bis 1.324 stehen an).

Die Quelle sprudelt (wenn wir großzügig US-Serien außer Acht lassen) in drei sequenzierten Quarten an beinahe einem jeden deutschen Fernsehsonntag um 20.15 Uhr, noch vor jeder Handlung, in den ersten 40 Sekunden, im Vorspann der Krimisererie „Tatort“; seit 1970, in bis dato 1.310 Folgen (zahllose Wiederholungen nicht eingerechnet. Die Folgen 1.311 bis 1.324 stehen an). Seine letzten Lebensjahrzehnte zeigen wenig Jazz-Einträge.

Seine letzten Lebensjahrzehnte zeigen wenig Jazz-Einträge. Am Nachmittag des 6. Oktober 2025, um 15:55 Uhr, schickt er folgenden Hinweis über seinen mail-Verteiler:

Am Nachmittag des 6. Oktober 2025, um 15:55 Uhr, schickt er folgenden Hinweis über seinen mail-Verteiler: Im Rückblick stellt sich diese Karriere wie eine vielfarbig zerklüftete Landschaft dar, ohne ein opus magnum, ein zentrales Album, das das Davor & Danach gewissermaßen erklärte.

Im Rückblick stellt sich diese Karriere wie eine vielfarbig zerklüftete Landschaft dar, ohne ein opus magnum, ein zentrales Album, das das Davor & Danach gewissermaßen erklärte.  Es muss vor 2005 gewesen sein, vor dem Umzug in die Hansastraße, noch im alten

Es muss vor 2005 gewesen sein, vor dem Umzug in die Hansastraße, noch im alten Die gute Nachricht kommt aus dem community-Bereich der Triennale.

Die gute Nachricht kommt aus dem community-Bereich der Triennale.  Er übernimmt die Aufgabe von

Er übernimmt die Aufgabe von  Anteile daran hält

Anteile daran hält