Es gehört zu den Klischees über Jazz, er sei musikalisch mitreißend.

Diese Beschreibung ist nicht nur nicht falsch, sie ist sehr zutreffend.

Und wer spontan dazu aufruft, unter den lebenden Ausführenden Listen derer zu erstellen, die besonders nachdrücklich diesen Eindruck hervorrufen, wird darauf mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit seinen Namen finden.

Dabei muss man ihn nicht zwingend auch sehen, um den Eindruck zu beglaubigen, es reichen seine zahllosen Aufnahmen. Etliche Bandleader, von Miles Davis und John McLaughlin bis - in jüngster Zeit - Van Morrison wussten, was sie an ihm haben, die Triller, die Bluesphrasen, die vamps, das „noch-eins-obenauf-Setzen“. Ein schöne Beschreibung dieses Wirbelwindes an den Tasten, gibt Lovett Hines, ein Musiklehrer aus Kindertagen, der bis zuletzt mit ihm in Kontakt blieb, in einem Nachruf auf NPR:

Ein schöne Beschreibung dieses Wirbelwindes an den Tasten, gibt Lovett Hines, ein Musiklehrer aus Kindertagen, der bis zuletzt mit ihm in Kontakt blieb, in einem Nachruf auf NPR:

„Er war ein Schrecken an der Orgel. Man konnte ihn vielleicht auf der Trompete oder dem Tenor übertreffen, aber sobald er sich an die Orgel setzte, war alles vorbei.“

Lovett spielt an auf die Zweitinstrumente, die er später dazunahm. Den Grund dafür glaubt Christian McBride zu kennen, an dessen Album „For Jimmy, Wes and Oliver“ (2020) er beteiligt war:

„Es gab für ihn an der Orgel nichts mehr zu beweisen. Ich glaube, deshalb hat er Trompete und Saxophon genommen. Ich sagte zu ihm, wenn er jemals Bass spielen würde, müssten wir ein Wörtchen miteinander reden!“

Die Orgel. Dem Vernehmen nach hat er sie im Alter von drei Jahren zum ersten Mal bedient. Er hatte es nicht weit, sein Vater war Organist in Philadelphia, er ließ das Kind gewähren, die Hammond B3 wurde „mein Lieblingsspielzeug“.

Mit 17 bringt er sein erstes (von 30) eigenen Alben heraus, „All of Me“; zu diesem Zeitpunkt, noch in der Highschool, ist er mit Miles Davis auf Europa-Tour und im Studio für das Album „Amandla“.

1990/91 begleitet ihn „Papa“ John DeFrancesco auf zwei Alben, auf „Where were you?“ ist mit John Scofield der erste Gitarrist dabei.

Und dann folgen sie: John McLaughlin, Doug Raney, Pat Martino, Lee Ritenour, Larry Coryell, am häufigsten Paul Bollenback.

Im Jahr 2000 („Incredible!“) sitzt Jimmy Smith an seiner Seite, sein Modell, dem er in manchem gleicht, dessen Einfluss - abgesehen dass DeFrancesco stilistisch einen viel weiteren Rahmen gezogen hat - ihn nur teilweise erfasst.

Insbesondere in den letzten Jahren hat er sich - wenngleich rückwärtsgewandt - an dem orientiert, was er „spritual jazz“ nennt, z.B. „In the Key of the Universe“ (2019), ein Album mit Pharoah Sanders und seinem Langzeit-Drummer Billy Hart.

Joey DeFrancesco, geboren am 10. April 1971 in Springfield/PA, ist am 25. August 2022 verstorben, im Alter von 51 Jahren.

Seine Ehefrau (und Managerin) Gloria gab keine Todesursache bekannt.

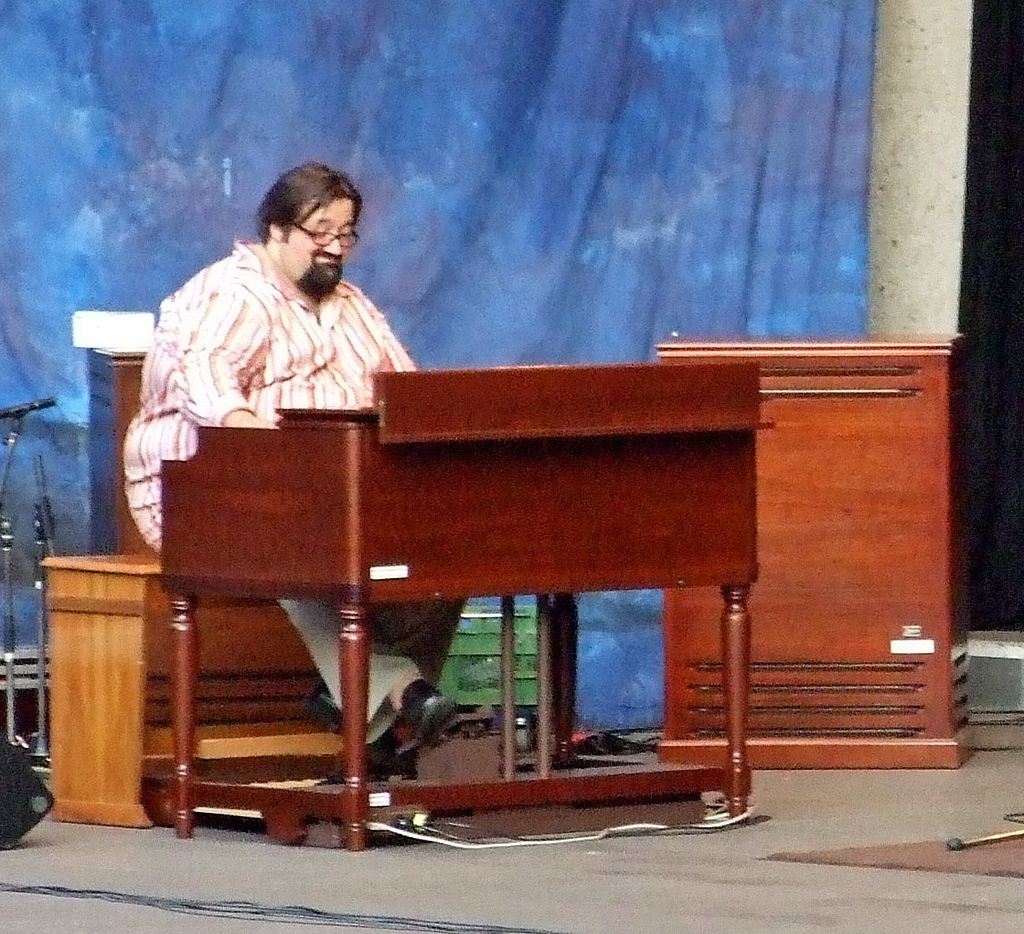

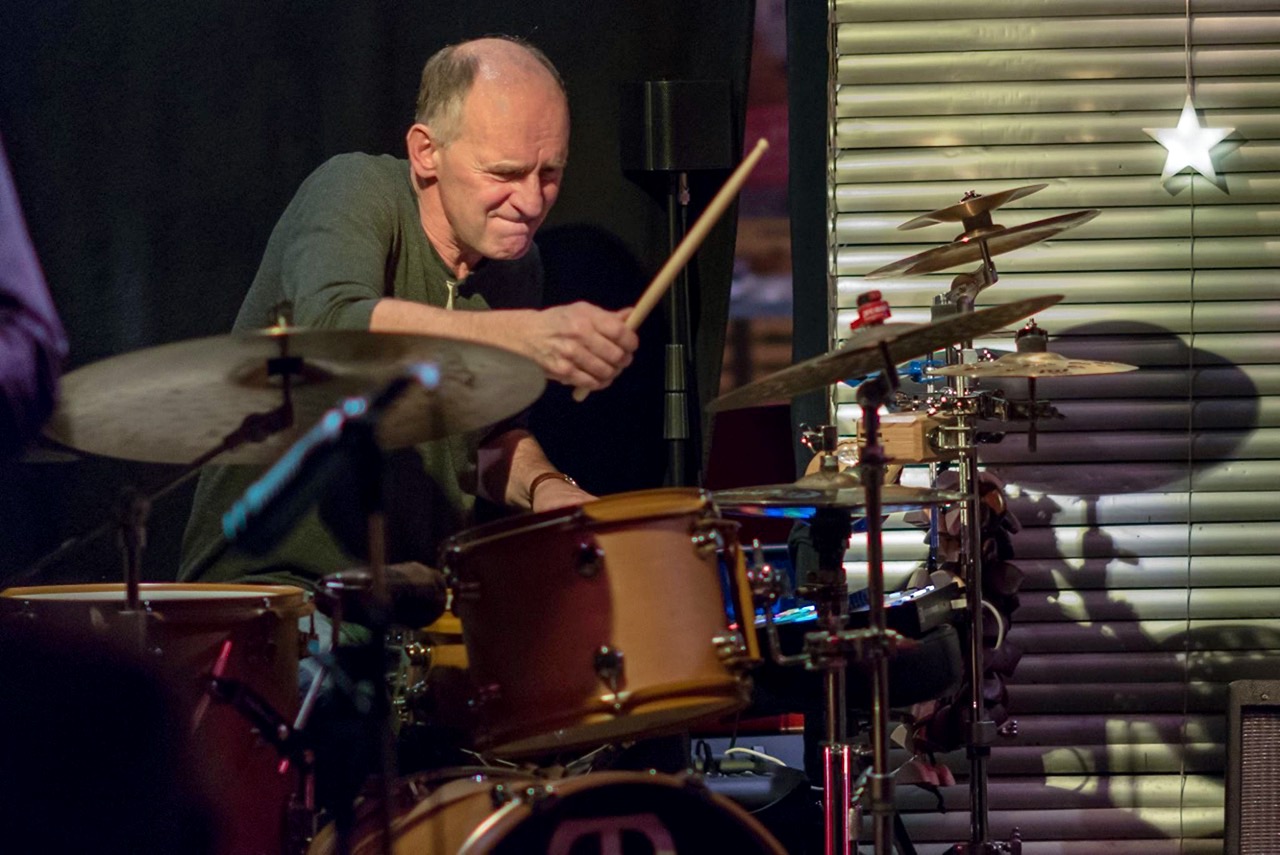

Foto: dontworry/Wikipedia (2009, Jazz im Palmengarten, Ffm)

erstellt: 23.08.22

©Michael Rüsenberg, 2022. Alle Rechte vorbehalten

Am Freitag, 13. Oktober 2022, wäre der Auftakt in seiner Heimatstadt Luzern gewesen:

Am Freitag, 13. Oktober 2022, wäre der Auftakt in seiner Heimatstadt Luzern gewesen: Miles „nahm sich“, wie die New York Times die Abwerbung schamhaft umschreibt, Michael Henderson.

Miles „nahm sich“, wie die New York Times die Abwerbung schamhaft umschreibt, Michael Henderson. Tatsächlich aber tritt in diesem Film eine Person von hinter dem Vorhang auf die (Film)Bühne.

Tatsächlich aber tritt in diesem Film eine Person von hinter dem Vorhang auf die (Film)Bühne.  Nach einer Babypause, 1975, nahm dann er Platz bei ihr, bei Barbara Thompsons Paraphernalia und beide zusammen für lange Jahre im United Jazz + Rock Orchestra. Unvergesslich der Stolz der reihum ansagenden Herren, Soli ihrer blonden Saxophonistin absagen zu dürfen.

Nach einer Babypause, 1975, nahm dann er Platz bei ihr, bei Barbara Thompsons Paraphernalia und beide zusammen für lange Jahre im United Jazz + Rock Orchestra. Unvergesslich der Stolz der reihum ansagenden Herren, Soli ihrer blonden Saxophonistin absagen zu dürfen. Wer ihm begegnet ist, hält seine markanten Gesichtszüge in Erinnerung,

Wer ihm begegnet ist, hält seine markanten Gesichtszüge in Erinnerung, Gestartet hatten sie ihr Unternehmen (neben den damals üblichen 20.000 DM, geborgt von Vater Winckelmann) mit dem szene-typischen Kapital aus Begeisterung und Engagement, als Fans.

Gestartet hatten sie ihr Unternehmen (neben den damals üblichen 20.000 DM, geborgt von Vater Winckelmann) mit dem szene-typischen Kapital aus Begeisterung und Engagement, als Fans. Künstler des Jahres: Charlotte Greve

Künstler des Jahres: Charlotte Greve

Es war in einem Wiener Kaffehaus, heute früh, wo uns die Nachricht durch einen Gast überbracht wird: Wolfgang Reisinger, einer der großen (soviel Pathos ist erlaubt), einer der großen Jazzsöhne der Stadt, ist tot.

Es war in einem Wiener Kaffehaus, heute früh, wo uns die Nachricht durch einen Gast überbracht wird: Wolfgang Reisinger, einer der großen (soviel Pathos ist erlaubt), einer der großen Jazzsöhne der Stadt, ist tot.