Zum Filmstart hat sich am Nachmittag in Köln-Ehrenfeld eine spezifische Gesellschaft eingefunden, zwei Dutzend Ü 50 dürften es sein, auch Frauen sind darunter.

Niemand von ihnen wird der - irrigen - Idee anhängen, unter „Birth of the Cool“ eine Doku über die Produktion des berühmten Albums 1948/49 zu erwarten.

Mit solchen Detail-Aspekten gibt sich heute kein Film mehr ab, bestimmt keiner, der mit Hilfe der BBC produziert wurde.

Unter „Birth of the Cool“ erwartet inzwischen ein jeder eine Arbeit über den Geburtshelfer, nein den Vater jener Eigenschaft, die zu übersetzen wir aufgegeben haben.

Sie schillert umso ambivalenter auch im Deutschen lange schon im sprachlichen Original, als „cool“.

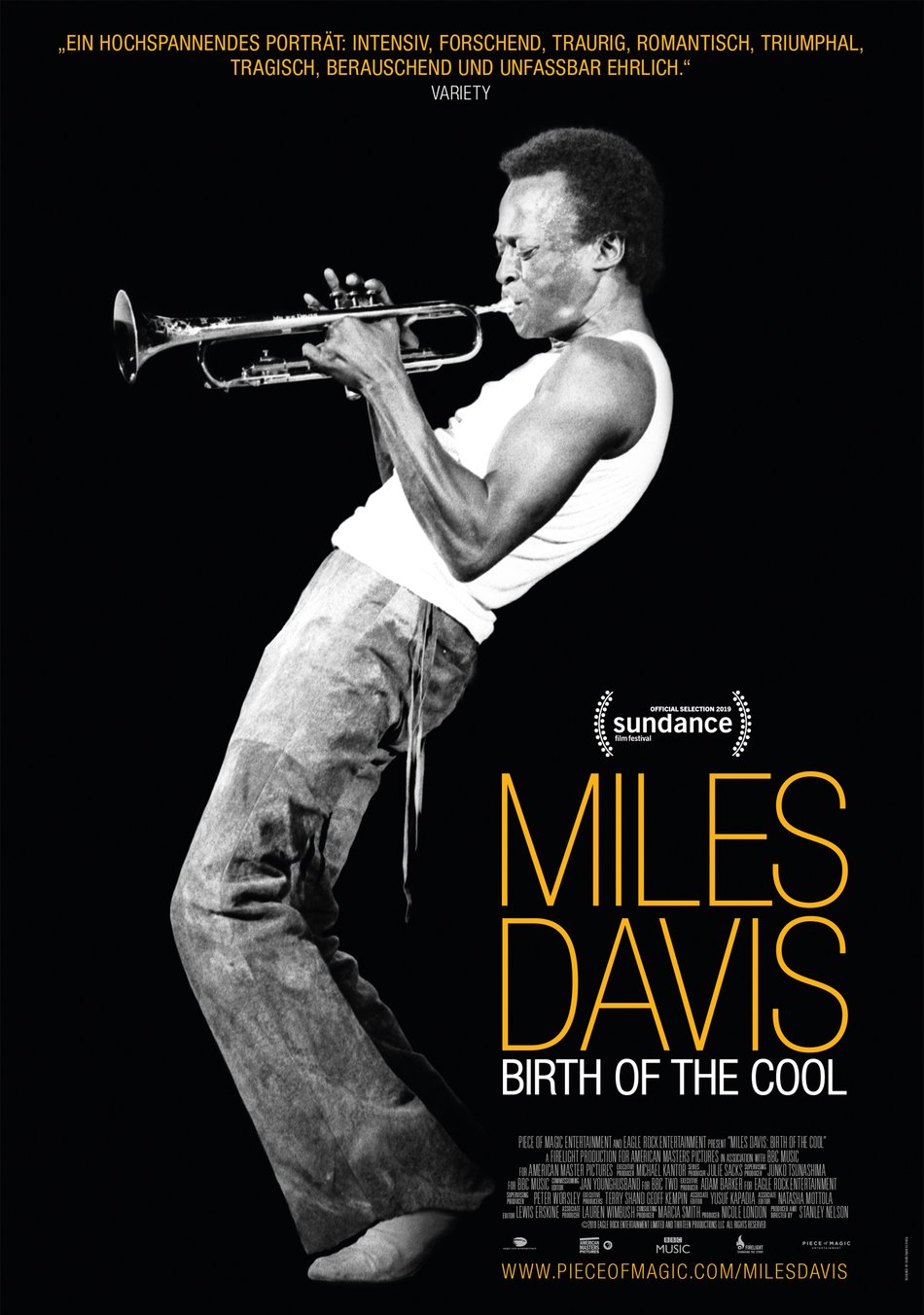

Und Stanley Nelson bedient diese Erwartung in überbordender Weise, insbesondere in den langen Passagen mit Frances Taylor (1929-2018), der wohl größten Liebe des Prince Of Darkness. Fotos und Zeitzeugen beschwören das Traumpaar des Cool in einer Weise, dass der jazz-stilistische Begriff dahinter völlig verschwindet.

Dessen große Zeit war ja auch vorbei, als die Tänzerin in das Leben des Trompeters trat, erkennbar auch als covergirl der Alben „Someday my Prince will come“, „Miles Davis in Person“ (beide 1961) sowie „E.S.P.“ (1965).

Sein Verhalten ihr gegenüber war alles andere als cool - es sei denn man weitet diese Eigenschaft aus bis ins Asoziale. Dass er ihr 1961 einen Job bei der West Side Story untersagt und buchstäblich heim an den Herd holt (wo er der Unkundigen auch noch Grundtechniken des Kochens beibringen muss) war noch die geringste Form der Unterwerfung. Sie wurde auch Opfer seiner Boxtechnik.

„Jedes Mal, wenn ich sie schlug, fühlte ich mich schlecht, denn oft war es gar nicht ihre Schuld, sondern hatte mit meinen Launen und meiner Eifersucht zu tun.“

Bis auf einen nichtssagenden Interviewschnipsel spricht Miles im Film nicht, Nelson fügt mit Geschick passende Miles-Zitate ein, nachgesprochen im typisch-heiseren MD-Ton vom Schauspieler Carl Lumbly.

Die betagte Frances Taylor, die schließlich erzählt, warum sie ihn verließ und ihm dabei fast eine Träne nachweint, das ist eine der ergreifenden Szenen im Film.

Ebenso die von stummen Schwarz-Weiß-Fotos unterlegte Schilderung, als er 1959 in einer Konzertpause aus dem Birdland auf die 52nd Street tritt, eine weiße Freundin ans Taxi begleitet, sich eine Zigarrette anzündet und nach der Weigerung gegenber einem weißen Polizisten weiterzugehen, von einem zweiten mit dem Knüppel attackiert wird. Sein helles Jacket ist mit Blutflecken übersät. Die Fassungslosigkeit über diesen rassistischen Akt, aber auch Stolz spiegeln sich eindrücklich im Gesicht des Opfers. Dem Film liefen zwei Negativ-Urteile vorauf. Daniel Kothenschulte beklagt in der FR eine Mode in Dokumentar-

Dem Film liefen zwei Negativ-Urteile vorauf. Daniel Kothenschulte beklagt in der FR eine Mode in Dokumentar-

filmen: „Immer scheint etwas interessanter sei als die Kunst, um die es geht: Ist es Malerei oder Fotografie, kann man sie nicht kurz genug zeigen. Und wenn es Musik ist, gibt es kein größeres Tabu als ein ausgespieltes Stück.“

Letzteres haben wir uns lange schon abgewöhnt zu erwarten; aber wenn damit gemeint sein sollte, Musik käme zu kurz in diesem Film, so trifft dies nur auf die erste halbe Stunde zu.

Ab „Kind of Blue“ (1959), der Film geht chronologisch vor, erklingt hinreichend genug, worum es geht.

Viel gravierender ist ein Verdikt von Glenn Kenny aus der New York Times, in den fast zwei Stunden Film werde Teo Macero nicht erwähnt.

Stimmt.

Dabei erscheint dessen Name treulich in den Untertiteln einer Studio-Konversation mit Miles.

Die Nichtberücksichtigung von Teo Macero (1925-2008), der nicht einfach nur der Produzent von Miles Davis war, sondern den Tonsalat der Sessions von „In a silent Way“ und „Bitches Brew“ (beide 1969) über-

haupt erst in eine Form gebracht hat (die dann eine historische wurde), ist ein schweres Manko des Filmes.

Es ist ein typisches Kennzeichen dieser Art von Musikthematisierungen, sich auf Persönlichkeiten zu konzentrieren und alles Erklären & Einordnen ebenso an Interviewpartner zu delegieren. Per Anekdote kommt es dann günstigenfalls hervor, hier beispielsweise wenn Lenny White einen vamp aus „Bitches Brew“ singt und der Regisseur die entsprechende Passage daruntermischt.

Aber was Miles Davis außer seinem von allen beschworenen Genius denn wirklich zu seiner wechselnden Musik (und ihren Konstanten) geführt hat, das bleibt auch hier unterbelichtet.

Einer Erklärung am nächsten kommt eine als „Musikologin“ bezeichnete Gesprächs-

partnerin (Tammy L. Kernodle), die den eminenten Kunstwillen von Miles als Heilung seiner schwierigen Persönlichkeit meint ausgeben zu können. Hier hätte man - statt aus der Musikwissenschaft - eine Stimme aus der Psychologie gewünscht, die das Beispiel „Miles Davis“ einbettet in das weite Feld zahlreicher verwandter Fälle aus der Musik- und Kulturgeschichte.

Immerhin, der Wahnsinn dieser Person kommt - neben aller Glorie - nicht zu kurz, man muss neben Frances Taylor nur Mark Rothbaum, seinem Manager, zuhören.

Oder Archie Shepp, den Miles nach der kollegen-üblichen Bitte des „sit in“ kalt auflaufen lässt.

Wayne Shorter, Quincy Jones, Juliette Gréco (nur sehr kurz), Santana, Marcus Miller, Joshua Redman, Vince Wilburn, Errin Davis, der Stichwortgeber sind viele. Und eindrückliche, z.B. der Festivalchef George Wein.

Daniel Kothenschulte beklagt in der FR, Stanley Nelson streife „das Politische am Künstler Miles Davis nur oberflächlich“.

Vermutlich weiß er nicht, dass dort so gut wie nichts zu holen ist.

Niemand weiß mehr darüber als Gerald Early. Der Kulturkritiker hat 2001 einen einzigartigen Essay veröffentlicht: „Miles Davis als amerikanischer Ritter und amerikanischer Schurke“.

Niemand, so Early, habe je erfahren, wo Miles politisch steht, was er gewählt hat.

Keiner hat das Phänomen MD so auf den Begriff gebracht wie Gerald Early von der Washington University in St. Louis.

Im Film kommt er nur mit Belanglosigkeiten zu Wort.

Dessen Stärke liegt denn auch woanders, nämlich im Archivmaterial, namentlich in zahlosen Fotos. „Birth of the Cool“ beeindruckt film-ästhetisch am meisten, wo der Regisseur über keine bewegten Bilder verfügt. Stanley Nelson hat ein Händchen dafür, Fotos zu montieren, ja sogar zu rhythmisieren.

erstellt: 03.01.20, ergänzt 16.01.20

©Michael Rüsenberg, 2020. Alle Rechte vorbehalten