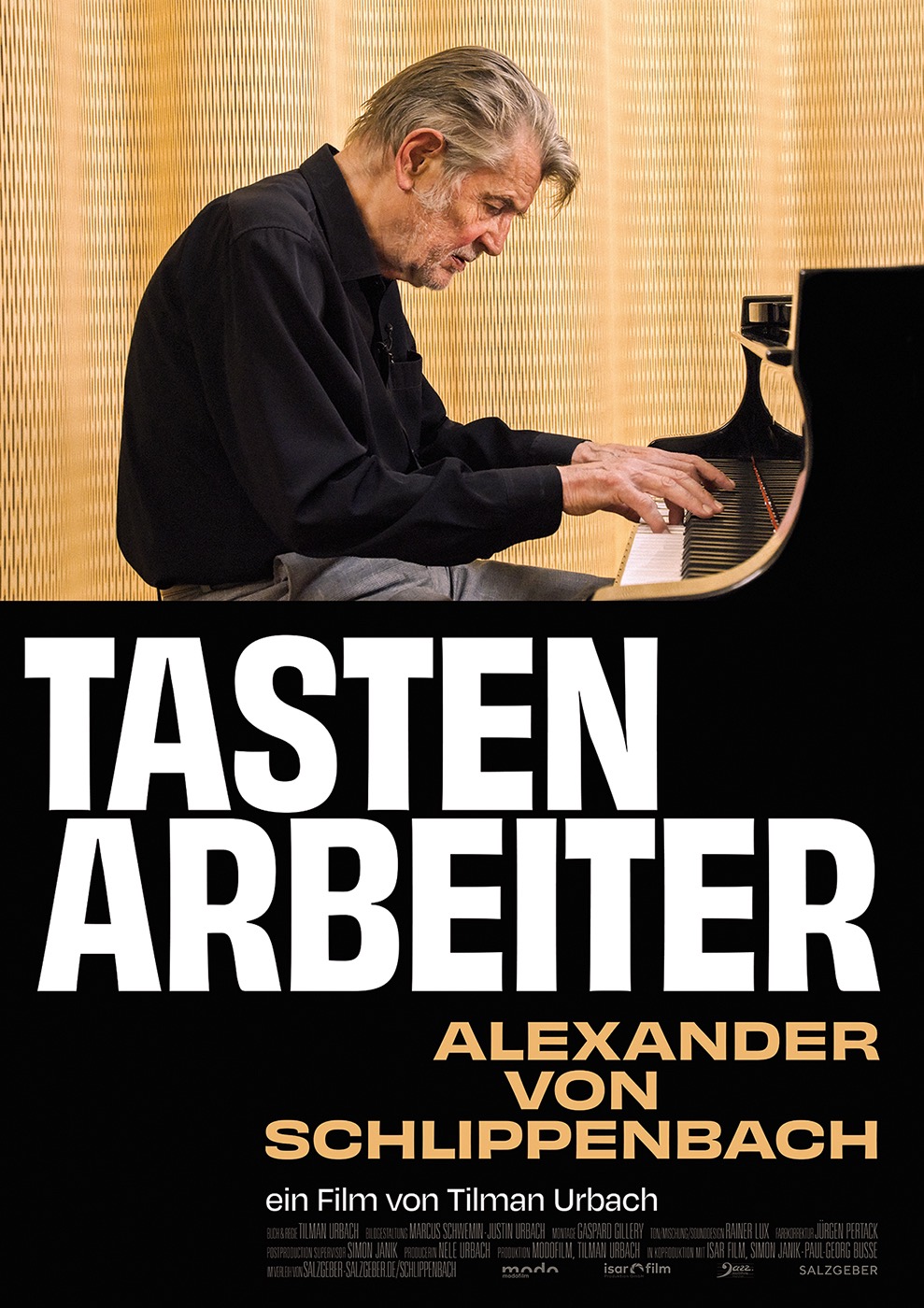

Tastenarbeiter - Alexander von Schlippenbach

Ein Film von Tilman Urbach

OmeU

. 106 Minuten, 2023

Tastenarbeiter. Man würde nur allzugern bei Fred Hersch, Kenny Werner oder Marc Copland (an Keith Jarrett gar nicht zu denken) anfragen, ob sie sich unter diesem Titel in einer Filmdoku porträtiert sehen wollten.

Es wäre eine rhetorische Frage.

Bei Alexander von Schlippenbach, obwohl er formal nichts anderes tut, ist das anders. Da trifft der Titel schon auf ein gewisses Vorverständnis der Betrachter.

Für sie klingt der Titel keineswegs abwertend.

Wohl auch weil AVS stilistisch ganz anders gelagert ist, weil z.B. die Nuancen des Anschlages der obigen in seiner Ästhetik keine Rolle spielen.

Schon früh im Film - es wird der Filmtitel darüber eingeblendet - ist er in dieser denkbar konträren Rolle zu sehen:

1966, mit dem Globe Unity Orchestra, da drückt er auf ein dickes Brett, das auf den Tasten liegt. Nuancen hätten in diesem staccato-Inferno „die Chance eines Schneeballes im Hochofen“ gehabt (um endlich noch einmal den seligen „Metaphern-Guru“ Hans-Joachim Rauschenbach zitieren zu können).

Tastenarbeiter. In den Obertönen dieses semantischen Grundakkordes klingt die oftmalige Robustheit von Schlippenbachs Genre an, des Free Jazz. Aber auch die Mühen des Alters, Arbeit im Sinne von Aufwand. Man sieht sie dem Protagonisten an, wenn er sich fortbewegt (und er ist viel unterwegs in diesem Film), wenn er am Flügel sitzt. Die Tonauswahl in den Film-eigenen, aktuellen Aufnahmen geschieht, man möchte sagen, altersgemäß sorgsam, anders als in den Archivbildern.

Alexander von Schlippenbach ist inzwischen 85 Jahre alt.

Betrachter dieses Films mit Free Jazz-eingemessenen Ohren werden dieses Vorverständnis teilen. Für sie ist er gemacht.

Alle anderen, sagen wir aus der Neuen Musik, aus der „Klassik“, an denen im Feuilleton der Name dieses bedeutenden europäischen Protagonisten seiner Gattung vorbeigerauscht ist, stehen vor einer Hürde. Und selbst Kenner dürften hier und da rätseln, wer wo wann spielt. Wer da spricht.

Es ist das größte Manko dieser Arbeit von Tilman Urbach, dass sie in den englischen Untertiteln noch jedes „ja“ mit „yes“ wiedergibt - aber auf „Bauchbinden“ verzichtet. Komplett.

Ein geradezu ärgerliches Beispiel, kurz vor Filmende. AVS besucht Günter „Baby“ Sommer in seinem Anwesen in Radebeul, hoch über der Elbe, kurz vor Dresden. Das Duo der beiden gehört zu den fruchtbarsten Momenten der für diese Doku aufgenommenen Musiken.

Ein geradezu ärgerliches Beispiel, kurz vor Filmende. AVS besucht Günter „Baby“ Sommer in seinem Anwesen in Radebeul, hoch über der Elbe, kurz vor Dresden. Das Duo der beiden gehört zu den fruchtbarsten Momenten der für diese Doku aufgenommenen Musiken.

Dann sitzen die beiden wieder draußen, nach einem Mahl, Sommerwind-umweht, sie sprechen über vergangene Zeiten (das Haupttopos dieses Films), wann sie sie sich kennengelernt haben (Ende der 60er in Ostberlin, in der „Melodie-Bar“).

Dann wieder drinnen, die beiden entdecken eine gemeinsame Eigenschaft als Messie, sie können sich von nichts trennen.

In musikalischer Hinsicht eine segensreiche Marotte. Sommer zieht eine Cassette heraus, sie enthält die dichteste FreeJazz-Passage des ganzen Filmes. Das ist bemerkenswert, denn wir hören lediglich den Raumton, die aufregenden Momente werden nicht „vollformatig“ wiedergegeben.

Sommer ist begeistert („Das ist doch historisch. Keine Aussetzer. Toll!“) und reißt den Zuschauer mit. Die Kamera zoomt auf die Audio-Cassette, die Aufschrift bleibt unleserlich, weil die Kamera sich mehr für Fotos aus dem Konzert interessiert.

Wen hören wir? Kenner können es von den Fotos ablesen: AVS, Sommer, Evan Parker, ts. Aber wann spielen sie und wo? Nüscht, keine Angabe. Auch in den spärlichen Musikreferenzen im Abspann fehlt gerade diese Aufnahme.

Es ist grotesk: ein Film über einen Musiker von historischer Bedeutung, der sich um die Identifizierung seiner Belege nicht schert - seinem Protagonisten aber beispielsweise geschlagene sechs Minuten zuschaut, wie der daheim in Moabit ein ägyptisches Gericht namens „Ful“ vorbereitet.

Der Anlaß für diese Sequenz ist weniger zufällig als es scheint. Mit „Ful“ hatte ein ägyptischer Freund Ende der 50er Jahre in Köln die Wohngemeinschaft Schlippenbach/Niebergall/Liebezeit/Schoof weitergebildet, deren Kochkünste nicht über Nudeln mit Ketchup hinausreichten.

Eine 1A-Gelegenheit also, Schlippenbach, der nun spricht, auf den relevanten Kontext dieser Anekdote, auf die Zeit im „Kintopp-Saloon“ anzusprechen, auf den langsamen Wandel im Schoof Quintett, vom Nachspielen der Amerikaner zur Entwicklung einer schließlich eigenen Sprache Mitte der 60er Jahre.

Was macht Tilman Urbach?

Er verweilt beim Gemüse putzenden Schlippenbach und lässt diesen ausgiebig über die Kochkünste seines Vaters und dessen Abneigung gegen den TV-Koch Clemens Wilmenroth räsonnieren. Zwischendrin noch erleben wir - der dramaturgische Grund bleibt rätselhaft - die Ehefrau Schlippenbachs, Aki Takase, am Piano; sie probt mit einer nicht genannten Sängerin im Zimmer nebenan. Wer AVS nicht kennt, dürfte sich nach gut eineinhalb Stunden fragen: ja, was macht denn den Mann so bedeutsam, wie die Bilder, wie die Befragten, wie die vielen Fotos suggerieren?

Wer AVS nicht kennt, dürfte sich nach gut eineinhalb Stunden fragen: ja, was macht denn den Mann so bedeutsam, wie die Bilder, wie die Befragten, wie die vielen Fotos suggerieren?

Warum sieht man ihn mehrmals bei der Arbeit an einer Partitur, ohne die Erörterung des gerade in seinem Falle nicht unbedeutenden Verhältnisses von Komposition zu Improvisation?

Bei den aktuellen Musikaufnahmen des Filmes jedenfalls gibt sich Alexander von Schlippenbach, gut in den achtzig, mit wenigen Anweisungen zufrieden.

Womöglich aus lizenzrechtlichen Gründen (es wird im Abspann kein co-produzierender öffentlich-rechtlicher Sender aufgeführt) begnügen sich die Besuche im Archiv mit Stippvisiten, das für Schlippenbach bedeutende Kapitel „Monk“ bleibt gänzlich unerwähnt.

Geradezu opulent hingegen bedient sich der Regisseur der Archivschätze zu „Berlin, 1968“, darunter auch, ja, die ikonische Szene, wo ein Wasserwerfer der Polizei einen isoliert stehenden Demonstranten umpustet.

Und hier nun folgt - egal, ob Tilman Urbach dies so intendiert hat oder nicht - die spezifische politische Pointe dieses Filmes.

AVS spricht über die Entstehung des Free Jazz, den Bruch mit der Tradition, die Chance auf nunmehr „reinen Ausdruck“.

Zu hören ist das Globe Unity Orchestra, das Bild wechselt zu den bewegten Vorgängen auf West-Berliner Straßen und AVS stellt den Bezug dazu her, politische Implikationen hätten auch dazugehört, „davon ist etwas in unsere Spielhaltung miteingeflossen“.

Soweit die nicht nur jazz-typische Narration, die politische Umstände der Zeit hätten die Kunst mitgeprägt (wobei nie ausgeführt, aber auch nie gefragt wird, in welchen Formen sich denn das artikuliert).

Da kommt … der sterbende Benno Ohnesorg ins Bild und AVS aus dem off:

„1968, da habe ich diese ganze Aufregung sehr stark mitgekriegt.

Ich bin auch – muss ich gestehen – niemals auf Demonstrationen gewesen. Ich war nicht so wahnsinnig interessiert. Ich weiß, das darf man ja eigentlich gar nicht sagen. Aber wir waren so stark mit der Musik beschäftigt, dass das nicht unbedingt eine Rolle spielte.“

Minuten später, ein weißhaariger älterer Mann (Kenner erkennen den Gründer & Motor des Labels FMP, Jost Gebers, 1940-2023) öffnet sein Archiv im westfälischen Borken; auch er blättert in alten Fotos, gleich darauf folgen wieder Demo-Aufnahmen anno ´68. Und aus Gebers bricht es heraus:

„In dem Studio, in dem wir probten, waren unterschiedliche Musiker, darunter ganz politisch aktive. Nach der Probe haben die ihre Sachen zusammengepackt, sind ein Stück weiter gegangen zu ´ner großen Fabrik, die gerade Feierabend machte und haben da versucht, die gerade herauskommenden Arbeiter zu motivieren, mal auf die Straße zu gehen - mit dem Ergebnis, dass sie ein paar auf´s Maul gekriegt haben.“

Und dann richtet der kürzlich Verstorbene geradezu einen Scheinwerfer auf die nicht überwindbare Schnittstelle zwischen symbolisch atomisierter Politik (wie im Jazz) und realem politischen Handeln (wie bei Demonstrationen):

„Man kann zu dieser Musik nicht Ho-Chi-Minh brüllend über´n Kudamm rennen.“

Ma sollte den Satz in Stein meisseln.

erstellt: 13.11.23

©Michael Rüsenberg, 2023. Alle Rechte vorbehalten