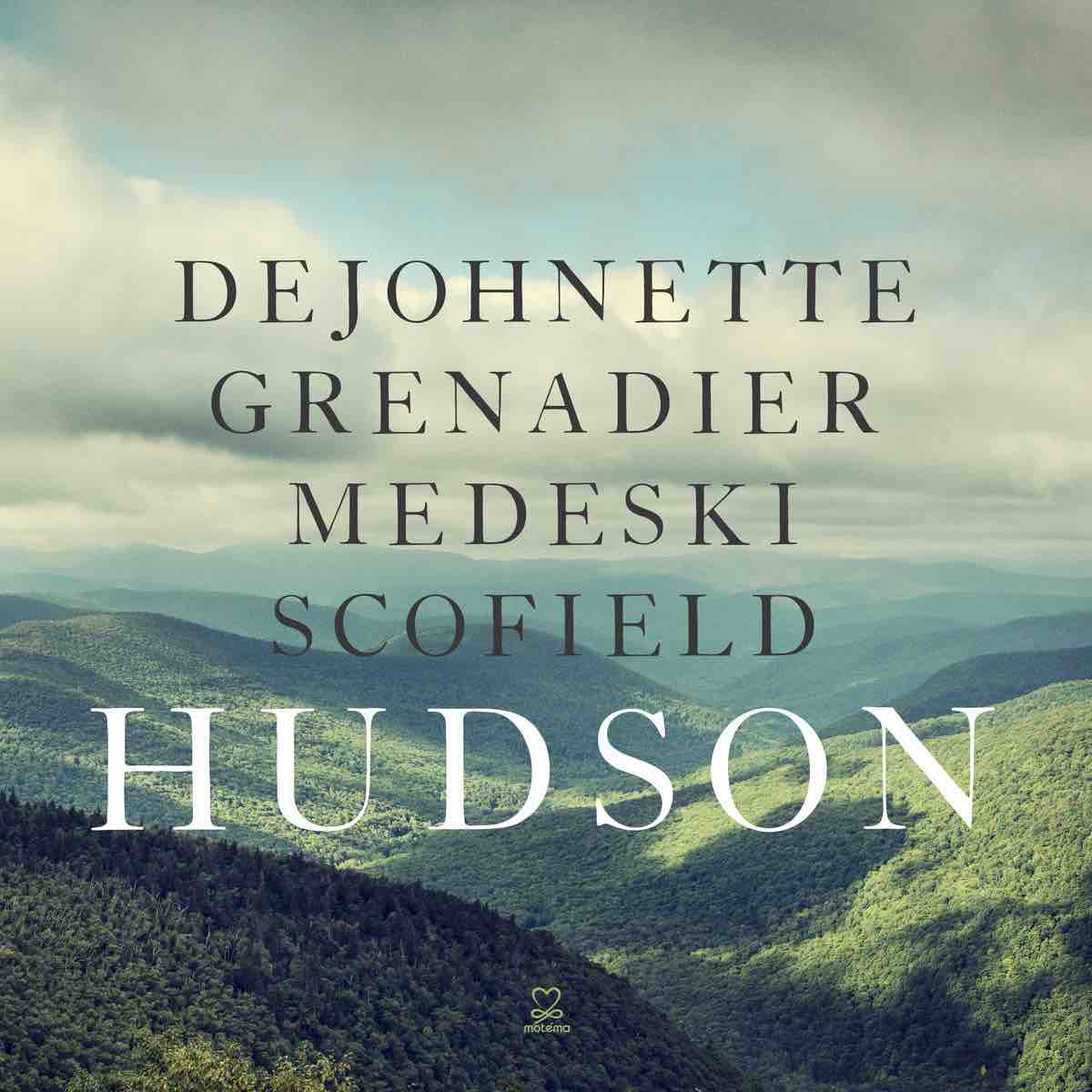

DEJOHNETTE/GRENADIER/MEDESKI/SCOFIELD Hudson *****

01. Hudson (deJohnette, Grenadier, Medeski, Scofield), 02. El Swing (Scofield), 03. Lay Lady Lay (Dylan), 04. Woodstock (Joni Mitchell), 05. A hard Rain´s a-gonna fall (Dylan), 06. Wait until tomorrow (Hendrix), 07. Song for World Forgiveness (deJohnette), 08. Dirty Ground (deJohnette, Hornsby), 09. Tony then Jack (Scofield), 10. Up on Cripple Creek (Robbie Robertson), 11. Great Spirit Peace Chant (deJohnette)

Jack DeJohnette - dr, fl, voc, Larry Grenadier - b, voc, John Medeski - p, ep, org, fl, voc, John Scofield - g, fl

rec. 01.2017

Motema MTM0228

Im Sommer 1992 stimmen Jon Herington und Jim Beard ein Lied an, dessen Refrain in der Zeile mündet: „…to remember when the Hudson was blue“. Sie tun das in einem Studio in Stamford/CT, am Long Island Sound, 36 km östlich vom Hudson.

Sie tun das im multi-playback und in Gröhlemeyer-Manier, als ob sie den sentimentalen Text auf keinen Fall ernstnehmen.

Es ist der Vorspann „The Hudson was blue“, bevor Herington mit einem bluesigen Gitarrensolo für „Roll on“ dreinfährt; es ist der Schlusstrack seines ewig empfehlenswerten Albums „The complete Rhyming Dictionary“, 2008 mit (fast) identischem Inhalt, aber anderen Titeln wiederveröffentlicht unter „Pulse and Cadence“, freilich bereinigt um den kehligen Männergesang.

Drei Jahre später greift Mike Mainieri „Hudson River Valey“ von Joe Lovano auf (für „American Diary“), ebenfalls 1995 begibt sich der am East River geborene John Patitucci „On the Hudson“ (für „One more Angel“).

1996 veröffentlicht Michael Brecker sein Album „Tales from the Hudson“, das aber eher dem Oberlauf des Flusses in NYC gilt, und auch das „Hudson Project“ 1998 mit John Abercrombie, Peter Erskine, Bob Mintzer und - again - John Patitucci, hervorgegangen aus einem Instrumental clinic, hat nichts von Fluß-Romantik.

Sie „scheint“ im wahrsten Sinne erst wieder 2006 bei Joel Harrison durch („Hudson Shining“ auf „Harbor“).

Niemand aber macht sich die Romantik „des Rheins Amerikas“, wie Wikipedia das Hudson-Tal nennt, so zu eigen, ja brezelt es auf zu einer (folgenschweren) Ideologie wie diese Supergroup. Und das ist sie gewiß, diese Gemengelage aus zwei historischen Jazzgrößen (John Scofield, Jack DeJohnette) und zwei Jazzmusikern (Larry Grenadier, John Medeski), die man - auch ohne Naura´sche Ironie - „sehr gut im Mittelfeld“ lokalisieren kann.

Sie sind erstmals 2014 beim Jazzfestival in Woodstock aufgetreten, im Januar 2017 nehmen sie gemeinsam ein Album auf, 40 km weiter nördlich, in Catskill/NY, also „dort, worüber wir reden“.

Sie adressieren diesen schönen Landstrich, das Hudson-Tal, wo alle vier inzwischen wohnen, wo vor zwei Jahrhunderten die europäisch-inspirierten Landschaftsmaler der Hudson River School wirkten; heute ein Rückzugs- und Zufluchtsraum für gestresste New Yorker, mit der größten Künstlerdichte pro 1.000 Einwohner, größer als sonstwo in Amerika; Bürgersinn und Umweltbewußtsein werden hier offen zur Schau getragen.

Musikalisch haben die vier ein ganz spezifisches Zeitfenster im Ohr, orientiert an früheren und gegenwärtigen Nachbarn wie Bob Dylan, Jimi Hendrix, Joni Mitchell und The Band.

„Es macht soviel Spaß, diese Rockstücke ein bißchen zu verändern“, schwärmt John Scofield. „Wir spielen Rock auf eine Art, die nicht unbedingt identisch ist mit dem, was man ´Fusion´ nennt. Es ist noch kein eigenes Genre, aber ich wette, irgendwann werden Leute sagen ´ja, so kann man´s machen!´“

Damit vor lauter Landlust die Erwartungen nicht den falschen Lauf nehmen, betonen die vier doch sehr, dass ihre Musik ihren Ursprung in der Stadt habe. Und ihr Starschreiber bei den liner notes Peter Occhiogrosso, der einst Frank Zappa bei seiner Autobiografie half (eine gedanklich weitaus präzisere Arbeit), überschlägt sich, die Urbanität von „Hudson“ zu betonen, indem er als Vorläufer, „zumindest zum Teil“, Tony Williams Lifetime proklamiert - bloß weil Scofield & DeJohnette (& Larry Goldings) 2003 mit ihrem „Trio Beyond“ diese nachgespielt hatten; respektabel zwar, aber nicht annähernd so dynamisch wie das Original 1969.

Wer hingegen „Hudson“ mit Lifetime klingend vergleicht, dem mutet der Abstand an wie zwischen einem gut geführten Vegan-Restaurant und einer Garküche, die ihre Gäste der Hitze offener Flammen aussetzt.

Ach, hätten sie doch geschwiegen, die Musiker und ihr liner-notes-Schreiber, hätten sie doch den Mund nicht so voll genommen und ihr schönes Projekt mit Ansprüchen überfrachtet, derer sie nicht Herr werden.

Der Vergleich mit Lifetime - zum Schreien komisch! Das Titelstück ruht auf einem modalen Funk-riff a la Bitches Brew. Es zieht sich und zieht sich, bange elf Minuten lang. Die Gitarre Scofields probt mit kleinen dreckigen, vokalisierten Blues-Phrasen aufzusteigen, umgarnt von ring-modulierten Glucksern der Medeski´schen keyboards.

Das Titelstück ruht auf einem modalen Funk-riff a la Bitches Brew. Es zieht sich und zieht sich, bange elf Minuten lang. Die Gitarre Scofields probt mit kleinen dreckigen, vokalisierten Blues-Phrasen aufzusteigen, umgarnt von ring-modulierten Glucksern der Medeski´schen keyboards.

Die beiden wollen rauf, rauf die Hügel des Hudson-Tales - aber die Rhythmusgruppe will nicht, sie bleibt lieber am Ufer, sie schaut lieber von unten nach oben.

Man wird in den Katalogen aller vier Mitwirkender mit Leichtigkeit aufregendere elf Minuten finden.

Und insbesondere, wenn man später die Rock-Rhythmen in den tracks 6 und 7 erwartungsschwer durchlebt hat, wird man die Ursache für diese Bräsigkeit erahnen: sie liegt im Spiel von Jack DeJohnette. Er klingt gut, er ist gut aufgenommen, und in track 2, Scofields „El swing“, A-Teil über leichtem Latin-Rhythmus, B-Teil über medium swing, zeichnen sich auch die Konturen der jazzhistorischen Schlagzeugerfigur ab, die er ist.

Mit „Lay Lady lay“ geht´s endlich los. Scofield bekommt was zu kauen melodisch, der Reggae-Rhythmus weckt alle auf.

Überhaupt Dylan; auch mit „Hard Rain´s gonna fall“ können sie was anfangen. Sie starten im 6/8-Takt, das ride-cymbal von DeJohnette klingt super, und sie rauhen das Stück unter viel Ringmodulator-Klängen frei-metrisch auf.

Zu Joni Mitchell´s „Woodstock“ fällt ihnen wenig ein, zu Hendrix´ „Wait until tomorrow“ erschreckend wenig, DeJohnette hängt hinten dran; in „Dirty Ground“ (das wohl aus der Produktion mit Bruce Hornsby 2006 noch übersteht), muss er auch noch singen.

„Tony then Jack“, ein medium Jazz-Blues, den solche Hochkaräter normalerweise zu jeder Tages- und Nachtzeit abfrühstücken, ist hier dazu aufgerufen, eine Verbindung von Lifetime über Trio Beyond zu Hudson zu demonstrieren. Das mag der Komponist so intendiert haben, klingend nachvollziehbar ist es nicht.

Dann („Up on Cripple Creek“ von Robbie Robertson) klimpert das Klaver honky tonk über einem New Orleans backbeat, das soll eine Hommage an The Band sein.

Ganz zum Schluss dringt das Kind im Manne durch: alle vier hüpfen langsam im Kreise und singen zu DeJohnette´s dunkler Trommel ein Friedenslied, den „Great Spirit Peace Chant“, das einer Bewohnerschaft des Hudson-Reviers gilt, das wohl lange schon das Feld geräumt hat - den Indianern.

Wie gesagt, kompositorisch kommen die besten Momente nicht von den Mitgliedern dieser Supergroup, sondern von anderen, namentlich Bob Dylan.

Die besten Momente interpretatorisch hat John Scofield, wohingegen Jack DeJohnette stark durchhängt.

Er hat 2006 bei Bruce Hornsby in einem durchaus verwandten Projekt eine weitaus bessere Figur gemacht; damals hing der Anspruch auch nicht so hoch, da ging es lediglich um ein „Camp Meeting“.

erstellt: 02.08.17

©Michael Rüsenberg, 2017. Alle Rechte vorbehalten